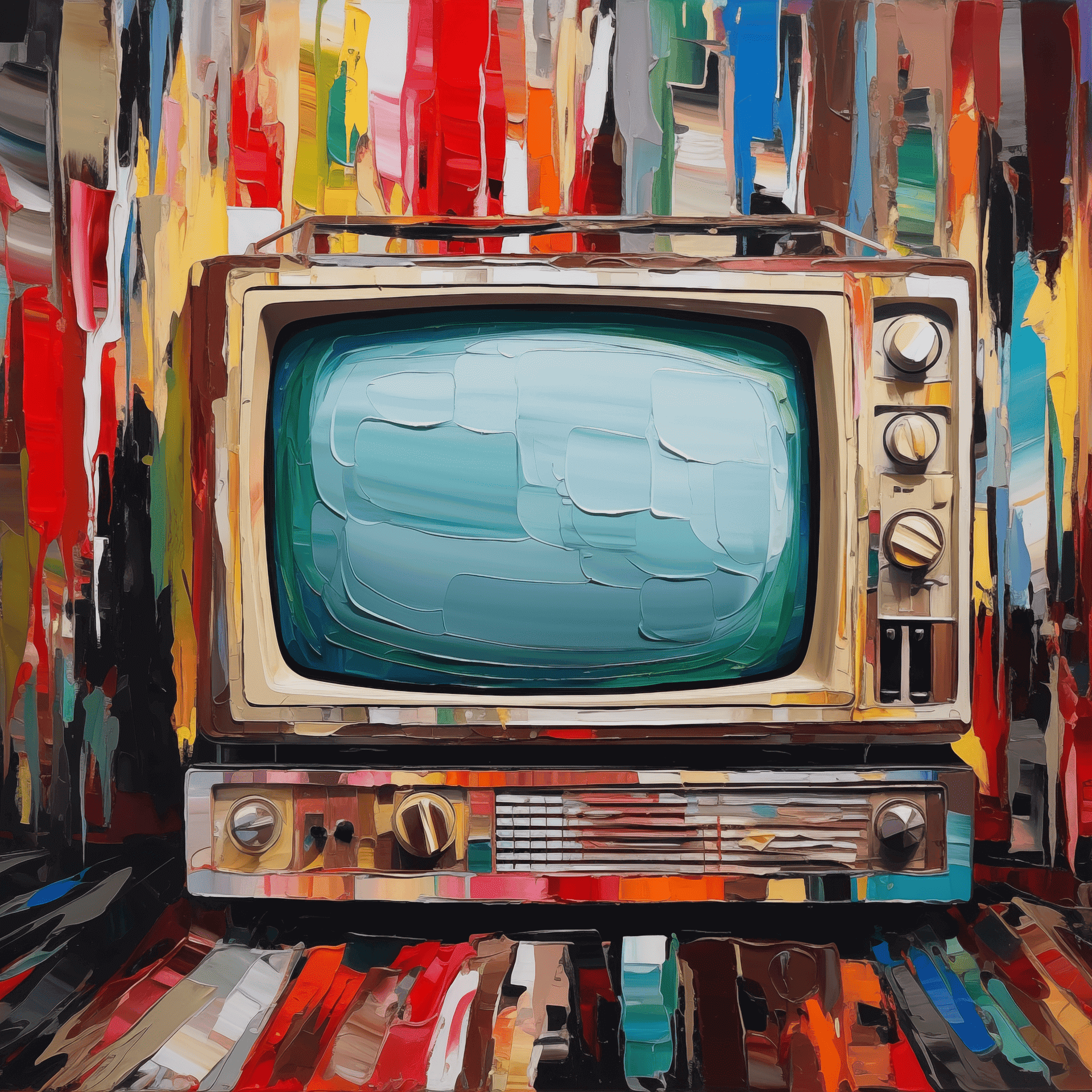

昨今、テレビ業界を揺るがす不祥事や問題が相次いで報道され、かつて「茶の間の主役」と呼ばれたテレビメディアの存在意義が、改めて問われている。筆者が特に気になる疑問としているのが「自主規制」の問題だ。視聴者保護という建前で行われてきた自主規制は、結局誰のために、何のために行われているのか。今回はその疑問に迫ってみたい。

揺らぐテレビの信頼性 ~相次ぐ不祥事と問われる体制~

2024年末から年明けにかけての週刊誌報道では、いわゆるフジテレビ問題が世間の注目の的とされ、テレビ業界や各スポンサーに大きな衝撃が走った。SNSにおいても瞬く間に拡散され、現在においても様々な意見が飛び交っていた。この問題をきっかけに、複数の大手スポンサー企業がCM出稿を見合わせる事態となり、テレビ局の経営にも影響を及ぼしている。フジテレビ側は外部の調査委員会を設けて調査を開始したが、果たしてどのような事実が浮かび上がってくるのだろうか。

黄金期のテレビジョン ~失われた公共性と信頼~

話は遡る。1953年のテレビ放送開始から以降1980年代まで、例えていうのであればテレビは「社会の木鐸(ぼくたく)」としての役割を果たしてきたように思う。1972年の札幌冬季オリンピック、1964年の東京オリンピックなど、国民的イベントの放送を通じて、テレビは社会の一体感を醸成する重要な存在だった。

報道面でも、1972年の浅間山荘事件の実況中継など、視聴者の「知る権利」に応える質の高いジャーナリズムを展開してきた。この時代、テレビは確かに「国民の目」として機能していたと感じる。

しかし、バブル期以降はどうだろうか。徐々にその姿勢は変化していく。視聴率競争の激化と広告収入への依存度の高まりにより、スポンサーへの配慮が優先されるようになった。「自主規制」の名の下に、本来報道すべき問題もスルーしているケースも増えていき、そうしたことが今、巷で問題視されている「偏向報道」という表現として露呈してきているのではないか。

スポンサーと視聴率の呪縛 ~歪められる真実~

テレビ局の収入の大半を占めるのが広告収入である。その構造上、スポンサー企業への配慮は避けられないのは当然であろう。しかし、それが行き過ぎると、報道の中立性や公平性が損なわれる。具体的には少々極端な例としては以下のような事例が指摘されている。

スポンサー企業の不祥事や問題を報道しない、あるいは極めて控えめな報道に留める。環境問題や健康被害の可能性がある商品の問題を取り上げない。特定の主張に偏った報道を行う。これらは全て、「自主規制」という名の下で正当化されてきた。

変わる視聴者の意識とメディアの多様化

しかし、インターネットとSNSの普及により、状況は大きく変化している。視聴者は、テレビ以外の情報源から、様々な事実や異なる視点を得られるようになった。テレビが報じない情報も、SNSを通じて瞬時に拡散される。

現在は特に若い世代を中心に、テレビ離れが加速しているのは周知の事実。調査によれば、20代の約7割が「ほとんどテレビを見ない」と回答している。実際筆者の周りにも若いスタッフがいたが、聞いてみると、「テレビを見ずに、youtubeの好きな番組だけを見ている」という話もあった。その核たる理由として、情報が偏っているのではないか、真実を伝えていないのではないかという不信感も挙げられるだろう。

1

2