人間関係において、誰もが一度は直面する難題がある。それは「価値観が合わない人」との関わり方だ。職場の同僚、上司、家族、友人、あるいはパートナー。どれほど避けようとしても、価値観の違う人と関わらずに生きていくことは、現代社会においてほぼ不可能である。

興味深いことに、私たちは「自分と似た人」を好む傾向がある一方で、人生の豊かさは「異なる価値観との出会い」から生まれることが多い。しかし、日常のストレスやプレッシャーの中で、価値観の違いは摩擦や衝突の原因となってしまう。ここでは、心理学や人間関係の専門家たちの知見を基に、価値観が合わない人と上手に関わるための実践的な方法を、具体例とともに深く掘り下げていく。

1. 相手を変えようとせず、自分の「受け止め方」を変える

価値観が合わない人との関係で最も陥りやすい罠は、「相手を変えようとする」ことである。例えば、時間にルーズな同僚に対して何度も注意したり、保守的な親に対して自分の考えを理解させようと必死になったりする。しかし、残念ながら人の価値観を変えることは極めて困難だ。

心理学では、人間の価値観は幼少期から青年期にかけて形成され、大人になってから根本的に変わることは稀だとされている。つまり、相手を変えようとする努力の大半は、エネルギーの無駄遣いに終わってしまうのである。

ここで発想を転換してみよう。相手を変えるのではなく、自分がその違いをどう受け止めるかを変えるのだ。具体的には、「この人はこういう考え方をする人なのだ」と事実として認識する。時間にルーズな同僚は「時間を流動的に捉える価値観の持ち主」であり、保守的な親は「安定と伝統を重視する世代の人」である。

相手の行動を「間違っている」「直すべきだ」と捉えるのではなく、「そういう特性がある」と中立的に見ることで、無駄なイライラから解放される。さらに、この姿勢は相手にも伝わり、関係性そのものが改善されることも多い。

2. 共通の目的や利益に焦点を当てる

価値観が異なっていても、共通の目的や利益があれば、人は協力し合えるものだ。これは歴史を見ても明らかである。第二次世界大戦中、思想的に対立していた国々でさえ、共通の敵に対抗するために同盟を結んだ。

職場で考えてみよう。プロジェクトの進め方について意見が対立する同僚がいるとする。一人は慎重に計画を立てることを重視し、もう一人はスピード感を持って実行することを重視する。価値観としては真逆だが、「プロジェクトを成功させる」という共通の目的がある。

この共通の目的を明確にすることで、価値観の違いは「対立」ではなく「補完」になる。慎重派の人はリスク管理を担当し、スピード重視派の人は実行力を発揮する。それぞれの強みが活きる役割分担を考えれば、価値観の違いはむしろチームの強みに変わるのだ。

家族関係でも同様である。教育方針で夫婦が対立することはよくあるが、「子どもの幸せと成長」という共通の願いは間違いなくある。この共通点を常に確認し合うことで、方法論の違いを乗り越えるための対話が可能になる。

3. 境界線を明確にし、適切な距離感を保つ

うまく付き合うためには、健全な「境界線」を引くことが不可欠である。境界線とは、自分と他者の間に引く心理的な線のことで、これがないと相手の価値観に振り回されたり、過度に干渉し合ったりすることになる。

政治的な話題で対立してしまう親戚がいるとしよう。この場合、「政治の話はしない」という境界線を引くことが賢明だ。これは逃げではなく、関係性を守るための積極的な選択である。全ての話題で意見が一致する必要はないし、全ての考えを共有する必要もない。

職場においても、プライベートを詮索してくる上司や、仕事の進め方に過度に口出ししてくる同僚に対しては、丁寧にしかし明確に境界線を示す必要がある。適切な距離感があるからこそ、価値観の違いを超えて良好な関係を保つことができる。

4. 相手の価値観の「背景」を理解しようとする

人の価値観には必ず理由がある。その背景を理解しようとする姿勢は、価値観の違いを受け入れるための強力な武器となる。なぜなら、理解は共感につながり、共感は対立を和らげるからだ。

極端に節約志向の同僚がいるとする。その人の行動に最初は違和感を覚えるかもしれない。しかし、もしその人が幼少期に経済的に困難な家庭で育ち、お金の心配が常にあった経験を持っているとしたらどうだろう。その背景を知ることで、「ケチな人」という評価から「お金に対して慎重な価値観を持つ理由がある人」という理解に変わる。

また、厳格なルールを重視する上司がいるとしよう。融通が利かないと感じるかもしれないが、もしその人が過去に柔軟に対応しすぎたことで大きな失敗を経験しているとしたら、その厳格さには意味がある。背景を知ることで、「頑固な人」ではなく「慎重さを学んだ人」として見ることができる。

「なぜそう考えるのですか」「それはどんな経験から来ているのですか」といった質問は、対立を深めるのではなく、相手を理解するための扉を開く。ただし、尋問のようにならないよう、真摯な関心を持つことが前提である。

5. 「正しさ」の競争から降りる

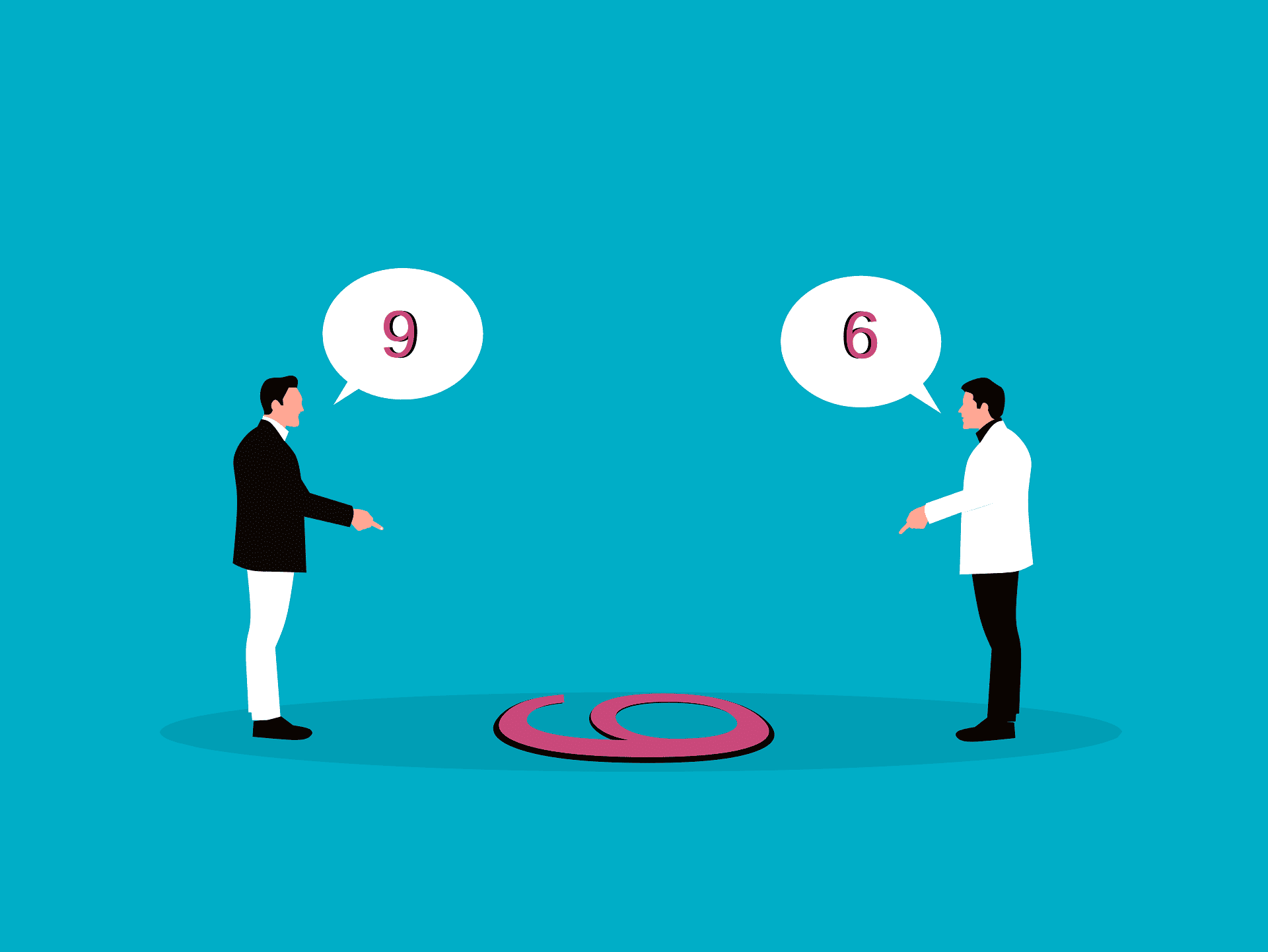

対立が深刻化する最大の原因は、「自分が正しい」「相手が間違っている」という二元論的な思考である。しかし、価値観の問題において、絶対的な正しさは存在しないことがほとんどだ。

考えてみてほしい。ワークライフバランスを重視する人と、際限なく仕事に全力を注ぐことを美徳とする人、どちらが正しいだろうか。答えは「どちらも正しい」である。それぞれが異なる価値を優先しているだけで、正誤の問題ではないのだ。

正しさの競争から降りるということは、「あなたの考えも一つの見方だし、私の考えも一つの見方だ」という視点を持つことである。これは相対主義とは異なる。自分の価値観を捨てるのではなく、複数の価値観が共存できることを認めるのだ。

具体的には、「私はこう思う」という一人称の表現を使い、「これが正しい」という断定を避けることが効果的だ。「私にとっては家族との時間が最優先だ」と言うのと、「家族との時間を優先するのが正しい」と言うのでは、相手に与える印象が全く異なる。前者は自分の立場を表明しているだけだが、後者は相手の価値観を否定している。

正しさの競争から降りることで、議論は「勝ち負け」から「理解し合う対話」に変わる。

1

2