止まらないスワイプ、失われる思考時間

電車の中、カフェの待ち時間、寝る前のベッド。気づけば私たちは無意識にスマートフォンを手に取り、縦長の画面を次々とスワイプしている。15秒、30秒、長くても1分程度の短い動画が途切れることなく流れ続け、気がつけば1時間、2時間という時間が蒸発している。これが現代のショート動画文化が生み出した日常風景である。

TikTok、Instagram、YouTube Shorts。主要なSNSプラットフォームは競い合うようにショート動画機能を実装し、今やショート動画は私たちのデジタルライフにおいて「空気」のような存在になった。しかし、この一見便利で楽しいエンターテインメントの裏側には、私たちの認知能力、判断力、そして社会全体の情報リテラシーを根底から揺るがす深刻な問題が潜んでいる。

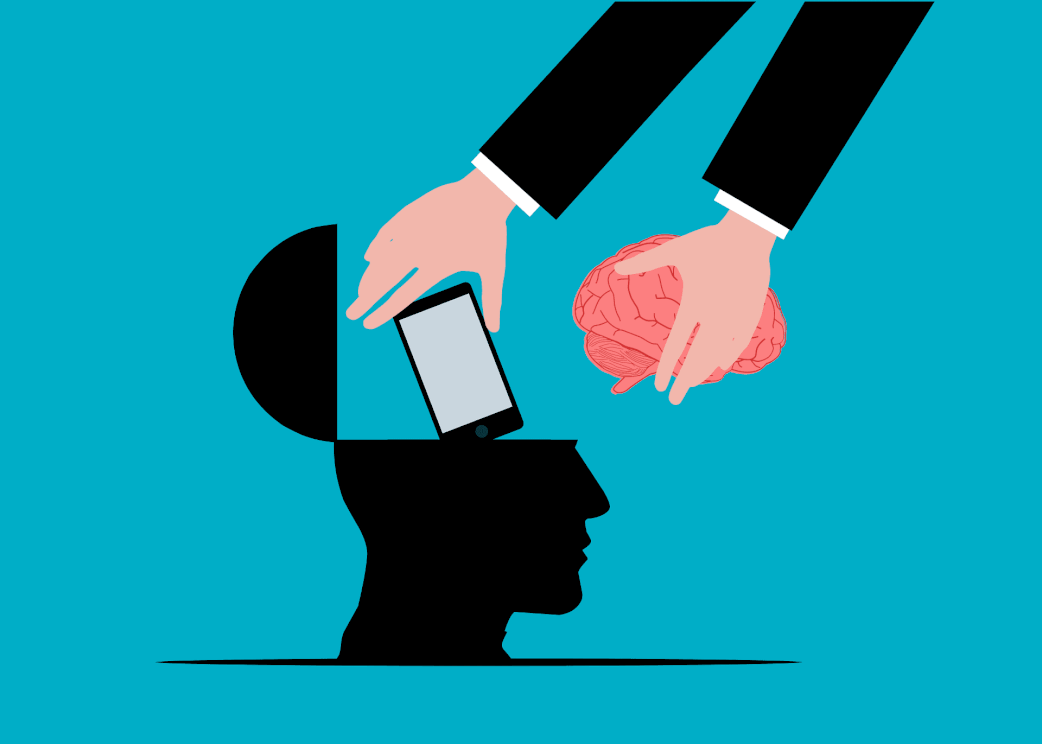

脳を支配するアルゴリズムの罠

ショート動画プラットフォームの最大の特徴は、その圧倒的な「中毒性」にある。これは偶然でも副作用でもなく、綿密に設計された仕組みの必然的な結果だ。各プラットフォームは膨大なユーザーデータを解析し、一人ひとりの嗜好を学習する高度なレコメンドアルゴリズムを搭載している。

ユーザーが動画を最後まで見たか、途中でスキップしたか、いいねを押したか、コメントしたか。これらの行動データは瞬時に収集され、次に表示する動画の選定に活用される。その精度は驚くほど高く、ユーザーが「見たい」と思う動画を驚異的な確率で提供し続ける。この仕組みは、ドーパミンという脳内報酬系の神経伝達物質と密接に関わっている。

人間の脳は、予測できない報酬に対して強い反応を示す。次にスワイプしたら面白い動画が出てくるかもしれない、という不確実性こそが、ドーパミンの放出を促進する。これはギャンブル依存症のメカニズムと本質的に同じである。スロットマシンのレバーを引く行為と、ショート動画を次々とスワイプする行為は、脳科学的には驚くほど似通った現象なのだ。

そしてこの仕組みが私たちの集中力と思考の深さに与える影響である。わずか数十秒で次のコンテンツに切り替わる環境に慣れてしまうと、脳は「じっくり考える」という作業を苦痛に感じるようになる。長文を読む、複雑な問題について熟考する、一つのテーマについて深く掘り下げる。こうした認知活動には持続的な注意力が必要だが、ショート動画に最適化された脳は、すぐに刺激を求めて別の情報源へと移動しようとする。

神経科学の研究では、デジタルメディアの過度な利用が前頭前野の機能低下と関連していることが示唆されている。前頭前野は、計画立案、意思決定、衝動の抑制といった高次認知機能を司る部位だ。ショート動画の連続視聴は、この重要な脳領域の働きを弱め、私たちを「刺激に反応するだけの受動的存在」へと変容させる可能性がある。

真実とフェイクの境界線が消える世界

ショート動画の氾濫がもたらす二つ目の深刻な懸念点は、情報の真偽を見極めることの困難さである。従来のメディアと異なり、ショート動画プラットフォームには明確な編集責任や事実確認のプロセスが存在しない。誰もが簡単にコンテンツを制作し、世界中に発信できる民主化されたメディア空間は、同時に虚偽情報とプロパガンダの温床となった。

特に懸念されるのが、情報商材や疑似科学的な健康情報の拡散である。「1日3分で腹筋が割れる」「このサプリを飲むだけで痩せる」「誰でも月収100万円稼げる副業」。こうした根拠の乏しい、あるいは完全に虚偽の情報が、魅力的な映像と煽情的なキャッチコピーとともに大量に流通している。

短い動画では、主張の根拠や反証、専門家の見解といった重要な文脈を盛り込む余地がない。視聴者は表面的なインパクトだけで情報の価値を判断せざるを得ず、結果として科学的根拠のない情報が「バズる」ことで信憑性を獲得してしまう。「いいね」やシェアの数が多ければ正しい情報だと錯覚する。この認知バイアスは、ショート動画の拡散力と相まって、社会全体の情報リテラシーを著しく低下させている。

さらに事態を深刻化させているのが、生成AIの急速な進化である。2024年以降、AIによる動画生成技術は飛躍的に向上し、もはや一般人には本物と見分けがつかないレベルの偽動画を誰でも作れるようになった。有名人が実際には言っていない発言をしている動画、実在しない出来事をあたかも記録したかのような映像。こうしたディープフェイクが日常的に生成され、ショート動画プラットフォーム上で拡散されている。

問題なのは、視聴者の大半がこれらをフェイクだと認識する手段を持たないことだ。わずか数十秒の動画を流し見するだけでは、映像の矛盾点や不自然さに気づくことは困難である。加えて、前述した「深く考えない思考モード」に陥っている状態では、批判的思考力はさらに低下する。結果として、私たちは真実とフェイクが渾然一体となった情報の洪水の中で、何が本当で何が嘘なのかを判断する羅針盤を失いつつある。

胡散臭いCMが「当たり前」になる感覚麻痺

ショート動画プラットフォームを眺めていると、通常のコンテンツと広告の境界が曖昧であることに気づく。インフルエンサーが商品を紹介する動画は、それ自体がエンターテインメントとして消費される。視聴者は広告を見ているという意識が希薄なまま、商品情報を脳に刷り込まれていく。

この「広告のネイティブ化」は、マーケティング戦略としては非常に巧妙だが、消費者保護の観点からは極めて問題があるように思う。特に若年層は、コンテンツと広告を区別する能力が未発達であり、インフルエンサーの推薦を友人からのアドバイスのように受け取る傾向がある。

しかも、ショート動画における広告の多くは、その効果や安全性について十分な検証がなされていない商品やサービスである。美容整形、投資案件、オンラインカジノ、出会い系アプリ。従来のマスメディアでは規制の対象となるような商材が、ショート動画では野放しになっている。

繰り返し似たような広告に晒されることで、人々の感覚は麻痺していく。最初は「怪しい」と感じていた広告も、何度も目にするうちに「よくある広告」として認識され、やがて抵抗感が薄れていく。これは心理学でいう「単純接触効果」であり、広告業界が長年活用してきた手法だ。しかしショート動画の圧倒的な露出頻度は、この効果を極限まで高めている。

結果として、私たちは胡散臭い情報に対する「警戒アラーム」の感度を下げられ、詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高まっている。特に、デジタルネイティブと呼ばれる若い世代ほど、この危険性に無防備である。彼らにとってショート動画は「当たり前のメディア」であり、そこに潜むリスクを学ぶ機会がないまま、情報の渦に飲み込まれている。

フィルターバブルが加速する分断社会

ショート動画のレコメンドアルゴリズムは、ユーザーの嗜好に合わせて最適化されたコンテンツを提供する。一見すると親切な機能だが、これは「フィルターバブル」と呼ばれる現象を加速させる。

フィルターバブルとは、アルゴリズムによって自分の興味関心に合った情報ばかりが提示され、異なる視点や価値観に触れる機会が失われる状態を指す。ショート動画では、この傾向が特に顕著である。問題は、これが社会の分断を深刻化させることだ。異なる意見や立場を理解する機会が奪われ、自分と同じ考えを持つ人々だけのエコーチェンバー(共鳴室)に閉じ込められる。そこでは極端な意見が増幅され、過激化していく。相手の立場を想像する共感力は衰え、対話は不可能になる。

ショート動画の短さにおいて、複雑な社会問題を数十秒で語り尽くすことは不可能であり、結果として単純化された二項対立の構図が量産される。「正義か悪か」「味方か敵か」。グレーゾーンは存在せず、すべては白黒で塗り分けられる。こうした思考様式に慣れた人々は、現実世界でも微妙なニュアンスを理解できず、極端な態度を取るようになるだろう。

創造性の枯渇とコンテンツの均質化

ショート動画市場が成熟するにつれ、顕在化したものがある。それはコンテンツの均質化である。バズる動画には一定のパターンがあり、クリエイターたちはそのテンプレートに沿った動画を量産するようになった。

同じBGM、同じカット割り、同じ演出。流行りの「型」に当てはめれば一定の再生数は稼げる。しかし、それは創造性の放棄でもある。真に独創的なコンテンツは理解に時間がかかり、ショート動画の瞬間的な消費スタイルとは相性が悪い。結果として、表面的には多様に見えても、本質的には似通ったコンテンツばかりが溢れる状況が生まれている。

この傾向は、文化全体の創造性にも影響を及ぼす可能性がある。次世代のクリエイターたちが、ショート動画の文法だけで育つとき、彼らは長編映画や小説、あるいは深い思索を要する芸術作品を生み出す能力を持つだろうか。瞬間的なインパクトを求める感性だけが研ぎ澄まされ、じっくりと作品世界に没入する体験の価値を理解できなくなるのではないか。

1

2