時代の空気感が変わった理由

令和と昭和。たった2つの元号を挟んだだけなのに、まるで異なる惑星のように感じられるこの2つの時代。昭和生まれの人々が「最近の若者は」とため息をつき、令和世代が「昭和って何なの」と首を傾げる。この溝は一体どこから生まれたのだろうか。

ジェネレーションギャップという言葉では片付けられない、もっと深い、もっと本質的な何かが、この2つの時代を隔てている。それは価値観の違いであり、社会構造の変化であり、人間関係のあり方そのものの転換である。今回の記事では、令和と昭和の本質的な違いを、生き方、仕事、人間関係など多角的な視点から掘り下げていく。そして時には令和時代の矛盾を皮肉りながら、私たちが生きる「今」を冷静に見つめ直してみたいと思う。

働き方の革命|「滅私奉公」から「ワークライフバランス」へ

昭和の働き方を一言で表すなら、それは「会社への献身」である。終身雇用、年功序列という名の安全網に守られながら、人々は自分の時間も家族との時間も、すべてを会社に捧げた。朝は誰よりも早く出社し、夜は終電ギリギリまで残業する。週末も接待ゴルフで上司の機嫌を取る。これが「当たり前」だった時代である。

しかし、この献身には明確な見返りがあった。定年まで雇用が保証され、勤続年数に応じて給料は上がり、退職金でゆとりある老後が約束されていた。つまり、昭和の会社員は「今を犠牲にして未来を買っていた」のである。この取引は、高度経済成長という追い風があったからこそ成立した。

翻って令和はどうか。「ワークライフバランス」という美しい言葉が踊り、「自分らしく働く」ことが推奨される。定時で帰宅し、趣味に時間を使い、副業で自己実現する。表面的には、なんと素晴らしい進化だろうか。

だが、ここに令和の巧妙な罠がある。終身雇用は事実上崩壊し、年功序列は過去の遺物となった。給料は横ばいか微増、退職金制度すら怪しい企業が増えた。つまり、令和の労働者は「今も犠牲にして、未来も保証されない」という二重苦を背負わされているのである。ワークライフバランスという言葉は、企業が労働者への長期的責任から逃れるための免罪符になっていないだろうか。

昭和の働き方は確かに過酷だった。しかし、そこには「努力すれば報われる」という明確な約束があったのかもしれない。令和は自由を与えたが、同時に保証も奪った。自己責任という名の下に、すべてのリスクが個人に転嫁される社会。これが令和の働き方の本質である。

人間関係の変容|「濃密な絆」から「ゆるいつながり」へ

昭和の人間関係は、良くも悪くも「濃密」だった。隣近所は互いの生活を知り尽くし、困ったときには助け合った。会社では上司が部下の結婚相手を紹介し、同期とは家族ぐるみの付き合いが続いた。プライバシーなど存在しない、まるで大家族のような社会だった。

この濃密さには息苦しさが伴った。常に周囲の目を気にし、世間体を保つために自分を抑圧する。「出る杭は打たれる」という言葉が示すように、個性よりも協調性が重視された。しかし、この窮屈さと引き換えに、人々は強固なセーフティネットを手に入れていた。孤独死や孤立という言葉は、昭和にはほとんど存在しなかったのである。

令和はどうだろうか。SNSで数百人、数千人と「つながっている」のに、本当に困ったときに頼れる人が誰もいない。そんな現代人の姿が浮かび上がる。人間関係は「選べる自由」を得た代わりに、驚くほど希薄になった。

「ゆるいつながり」という言葉は聞こえがいい。しかし、これは言い換えれば「深くコミットしない関係」である。いつでも切れる関係は、いつでも切られる関係でもある。令和の人々は、自由という名の孤独を抱えて生きている。

興味深いのは、令和世代が昭和的な濃密な人間関係を「重い」「面倒くさい」と拒絶しながら、同時に「承認欲求」に飢えている点である。SNSで「いいね」を集めることに必死になり、フォロワー数で自己価値を測る。これは矛盾ではないか。本当の意味で認められたいのなら、深い人間関係を築くしかない。しかし、そのために必要な時間と労力を、令和の人々は惜しむ。結果として、表面的な承認を大量消費することで、心の空腹を満たそうとする悪循環に陥っている。

情報との向き合い方|「信じる時代」から「疑う時代」へ

昭和は情報が希少な時代だった。新聞、テレビ、ラジオという限られたメディアから流れてくる情報を、人々はほぼ無批判に受け入れた。「テレビで言っていた」「新聞に書いてあった」という言葉には、絶対的な説得力があった。権威への信頼が厚く、専門家の意見は疑われることなく受け入れられた。

この「信じる姿勢」は、社会の安定をもたらした。共通の情報源を持つことで、人々は同じ価値観を共有し、社会的合意形成が容易だった。しかし、同時にこれは、情報操作や、権力による世論誘導を容易にする土壌でもあった。

令和はインターネットの普及により、情報の洪水に飲み込まれた時代である。誰もが情報の発信者となり、玉石混交の情報が秒単位で更新される。このような環境で生まれたのが、「すべてを疑う姿勢」である。

ファクトチェックという言葉が日常化し、情報源の信頼性を常に問われる。これは一見、健全な批判精神の表れに見える。しかし、行き過ぎた懐疑主義は、新たな問題を生み出している。

令和の人々は、専門家の意見すら簡単に否定する。医学的に証明された事実よりも、SNSで見た個人の体験談を信じる。科学よりも陰謀論に惹かれる。なぜなら、情報の真偽を判断する能力が、情報の量に追いついていないからだ。

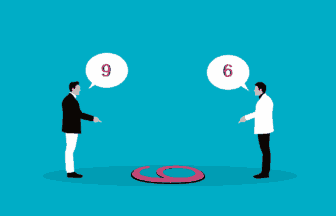

さらに皮肉なのは、「すべてを疑う」と言いながら、自分の信じたい情報だけは無批判に受け入れる傾向である。これを「確証バイアス」という。アルゴリズムによってパーソナライズされたSNSのタイムラインは、自分と同じ意見ばかりを表示する。結果として、令和の人々は昭和以上に偏った情報環境に閉じこもっているのではないだろうか。

情報が希少だった昭和は、みんなが同じ方向を向いていた。情報が過剰な令和は、みんなが違う方向を向いている。どちらが良いとは一概に言えないが、少なくとも令和の方が「分断」しやすい社会構造であることは間違いない。

生き方の多様性|「レールの上」から「道なき道」へ

昭和の人生には明確なレールがあった。いい学校に入り、いい会社に就職し、結婚して家を買い、子どもを育てる。この「標準的な人生コース」から外れることは、社会的な失敗を意味した。選択肢が少ないことは不自由だったが、同時に「どう生きるべきか」という問いから人々を解放していた。

令和はどうか。「多様性の時代」「自分らしく生きる時代」と謳われ、生き方の選択肢は無限に広がった。結婚しなくてもいい、子どもを持たなくてもいい、正社員にならなくてもいい。すべてが「選べる」ようになった。

しかし、ここに令和の残酷さがある。選択肢が無限にあるということは、「正解がない」ということでもある。どの道を選んでも、「本当にこれでよかったのか」という不安がつきまとう。SNSを開けば、自分とは違う人生を歩む人々の「キラキラした日常」が目に飛び込んでくる。比較と後悔のループから逃れることができない。

昭和の人々は、レールの上を走ることで安心を得た。令和の人々は、自由を得た代わりに、常に「自分の選択は正しいのか」という不安と戦わなければならない。これを「選択のパラドックス」という。選択肢が多すぎると、人は幸せになれないという心理学の知見である。

さらに、令和の「多様性」には大きな欺瞞が潜んでいる。確かに生き方の選択肢は増えた。しかし、経済的な理由で選択できない人々が大量に存在する。結婚したくてもできない、子どもを持ちたくても持てない。「多様性を認める社会」という美辞麗句の裏で、経済格差が人生の選択肢を大きく制限している現実がある。

昭和は「みんな同じ」ことで不公平感が少なかった。令和は「みんな違う」ことで、格差がより可視化され、相対的剥奪感が強まっている。自由は与えられたが、それを享受できる経済力がなければ、自由は単なる幻想に過ぎない。

1

2