近年、教育現場で深刻な問題として浮上しているのが、精神疾患による教員の病気休職者の増加です。文部科学省の最新調査によると、全国の教員の病気休職者数が7000人を超え、過去最多を記録しました。この数字が示す現実は、私たちの教育システムの根幹が重大な岐路に立たされていることを示唆しています。

深刻化する教育現場の実態

教育現場での精神疾患による休職の増加は、数字の問題だけではなく、この背景に、教育環境の急激な変化や、教員たちが直面する様々な問題が存在します。特に注目すべきは、保護者との関係性の変化です。

かつての学校と家庭の関係性は、互いを信頼し、協力し合う関係でした。しかし、近年では保護者からの要求や期待が著しく肥大化し、時には理不尽なクレームとなって教員たちのメンタルを追い詰めています。「うちの子だけ特別に扱ってほしい」「宿題を出さないでほしい」といった個人の都合を優先する要求や、「なぜうちの子が100点を取れないのか」といった成績に関する過度なプレッシャーなど、教育の本質から外れた要求が後を絶ちません。また、ゲームが原因によるいじめの当事者を注意した上でその保護者へ連絡すると、「ゲーム中の仲間外れはいじめではない」という逆の主張をされることも。相手の気持ちを考えることを知らない「子供みたいな親」が存在しています。

変容する保護者の意識と行動

現代の保護者の行動の背景には、社会の価値観の変化が大きく影響しています。核家族化や地域コミュニティの希薄化により、子育ての経験や知恵が世代間で継承されにくくなっているのです。また、SNSの普及により、他の家庭との比較が容易になり、我が子の教育に過度に不安を抱く保護者が増加しています。

さらに、「お客様は神様」という考え方が教育現場にも浸透し、学校を「サービス提供者」として見なす風潮が強まっています。この考え方は、教育の本質を見失わせる要因となっています。教育とは、教員と保護者が協力して子どもの成長を支援する営みであり、一方的なサービスの提供ではありません。

教員のメンタルヘルス悪化の構造的要因

教員の精神的な負担が増大している原因は、保護者対応だけではありません。長時間労働、部活動の指導、事務作業の増加など、複合的な要因が存在します。特に、保護者対応に時間を取られることで、本来の教育活動や授業準備の時間が圧迫され、それがさらなるストレスを生む悪循環を生んでいます。

また、SNSの普及により、教員の言動が即座に拡散されるリスクも高まっています。些細な対応の違いが炎上の火種となり得る現状は、教員たちを常に緊張状態に置いています。

解決への道筋|教員の自己防衛と組織的対応

このような状況に対して、教員個人と学校組織の両面からの対策が必要です。

まず、教員個人レベルでの対応として、

- 明確な指導方針の確立: 教育の専門家としての確固たる信念と指導方針を持つことが重要です。これは頑固さではなく、教育的根拠に基づいた指導の基準を持つことを意味します。

- コミュニケーション能力の向上: 保護者との建設的な対話を可能にするコミュニケーションスキルの習得が不可欠です。特に、傾聴力と説明力の向上が重要です。ただし、理不尽な要求には、確固とした学校側の方針をしっかり伝え続けることが重要です。

- 心理的な境界線の設定: 職務の範囲を明確にし、過度な要求に対して適切な境界線を引く勇気を持つことが必要です。

学校組織としての取り組み

個人の努力だけでなく、組織としての支援体制も重要。

- チーム対応の徹底: 保護者対応を個人に任せきりにせず、組織として対応する体制を整えることが重要です。管理職を含めたチームでの対応により、個々の教員の負担を軽減できます。

- 研修制度の充実: 保護者対応のスキルアップや、メンタルヘルス対策に関する研修を定期的に実施することで、教員の対応力を向上させることができます。

- 外部専門家との連携: スクールカウンセラーや弁護士など、専門家のサポートを積極的に活用する体制を整えることが必要です。

教育の本質を取り戻すために

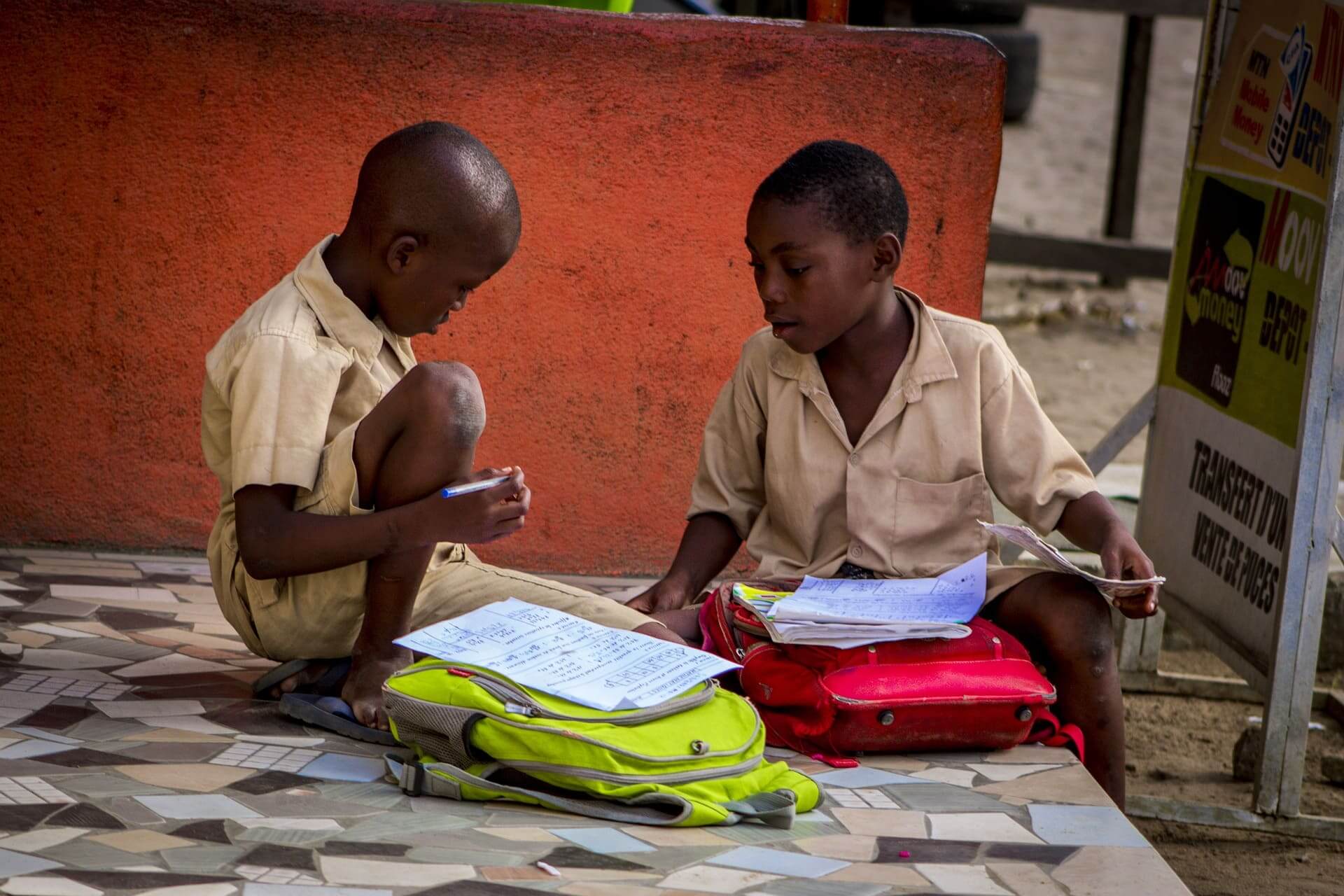

現状を改善するためには、教育の本質に立ち返る必要があります。教育とは、子どもたちの可能性を引き出し、社会で自立して生きていく力を育むことです。この目的を達成するためには、教員と保護者が対立するのではなく、協力関係を築くことが不可欠です。

教員の皆さんへ。皆さんの仕事は、次世代を育成する極めて重要な使命です。現在の困難な状況に直面していても、自信を持って教育活動に取り組んでください。一人一人の教員が持つ教育への情熱と専門性は、かけがえのない財産です。

まとめ|希望ある教育現場の再建に向けて

教育現場の危機的状況を改善するためには、教員個人の努力だけでなく、学校組織の支援体制の強化、そして何より社会全体での教育に対する理解と協力が必要です。

教員の皆さんには、仕事の重要性と価値を改めて認識していただきたいと思います。困難な状況に直面していても、教育者としての誇りと使命感を持ち続けてください。そして、必要な時には躊躇せずに支援を求める勇気も持ってください。

教育現場の再生は、決して不可能ではありません。教員、保護者、そして社会全体が、子どもたちの健全な成長という共通の目標に向かって協力することで、必ず道は開けるはずです。その第一歩として、まずは教員の皆さんが自信を持って教壇に立ち続けられる環境を整えていくことが重要です。