ブランディングという名の幻想販売

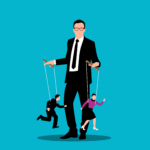

現代のビジネス界隈、特にSNS上で華々しく展開される「ブランディング戦略」なるものを見ていると、しばしば首を傾げたくなることがある。普通の商品に過剰な物語を付与し、表面的な装飾を施すだけで何倍もの価格をつける——それは果たしてビジネスの妙技と呼べるものなのだろうか、それとも単なる詐欺的行為の洗練された形態なのだろうか。

SNSを中心に展開される「億り人」や「成功者」を自称するビジネス界隈のアカウントたちが、まるで革新的な戦略であるかのように語る「高利益率ビジネスモデル」の実態は、多くの場合、単なる「安いものを高く売る」という古典的手法に過ぎない。本来の価値以上の対価を顧客から搾取することは、果たして持続可能なビジネスと言えるのだろうか。また、そのような商法が社会に与える影響とは何か。本コラムでは、表面的ブランディングの虚飾性と、そこに潜む本質的な問題点について掘り下げていきたい。

「価値の創造」という幻想|実態のないプレミアム戦略の罠

本質的価値と表面的価値の乖離

ブランディング戦略の中で最も問題視すべきは、商品やサービスの本質的価値と、消費者に提示される表面的価値の著しい乖離である。例えば、原価数百円の商品に「希少性」や「特別感」という抽象的な価値を付与し、数万円で販売するビジネスモデルが賞賛される風潮もあるが、これは消費者に対する誠実さを欠いた行為ではないだろうか。

真の価値創造とは、製品そのものの品質向上や革新的機能の追加、生産過程の倫理性の担保など、実質的な要素に基づくべきものである。しばしば語られる「ブランディングの極意」なるものは、その多くが商品自体にはそれほど手を加えず、パッケージングや「ストーリー」という名の作り話、あるいは限定性の演出といった表層的な操作に終始している。

ある有名なビジネスインフルエンサーは「原価の10倍で売れる商品を作ることこそが成功の秘訣」と豪語するが、その「10倍の価値」なるものの実態は、消費者の無知や虚栄心に働きかける巧みなマーケティングでしかないケースが多い。このような商法は、短期的には高利益を生み出すかもしれないが、消費者の信頼を根底から得られるのかといえば疑問である。

「希少性」という演出の空虚さ

「限定100個」「特別製造」「プレミアムエディション」——これらの言葉は現代のマーケティングにおいて魔法のごとき効果を発揮する。しかし、その多くは人為的に作り出された実態がぼんやりした希少性に過ぎない。大量生産が可能な商品をあえて少数しか提供しないことで「希少性」を演出し、価格を吊り上げる手法は、消費者に対して誠実と言えるだろうか。

実際、こうした手法を用いて一時的に高い売上を達成したとしても、消費者が「希少性」の虚構性に気づいた途端、そのブランドへの信頼は一瞬にして崩壊する。真の希少性とは、優れた職人技や入手困難な素材、長年の研究開発の結晶など、本質的な要因によってもたらされるものであり、マーケティング戦略によって人工的に作り出されるものではない。

富裕層を侮るなかれ|本物を見抜く目

真の価値を見極める目利き力

「高額商品は富裕層をターゲットに」というのは、安易なプレミアム戦略を語る人々がよく口にするフレーズである。しかし、これは富裕層の消費行動に対する根本的な誤解に基づいている。真の富裕層、特に一から資産形成に成功した層は、往々にして鋭い目利き力を持ち合わせている。彼らは単に高価であるという理由だけで商品を選ぶわけではなく、その背後にある本質的価値、歴史、職人技、素材の質など、真の価値を見極める能力に長けているのである。

例えば、高級時計市場において、単に高価格を設定しただけの新興ブランドよりも、数百年の歴史と確かな技術力を持つ老舗ブランドが支持される理由はここにある。真の富裕層は「見せびらかすため」だけに高級品を購入するわけではなく、その真価を理解し、長期的な価値を見出しているのである。

表面的ラグジュアリーの短命さ

近年、「ラグジュアリー」を標榜しながらも、実質的には安価な材料と大量生産方式で作られた商品が急増している。SNS上では「プレミアム」「エグゼクティブ」といった言葉が乱用され、本来のラグジュアリーの意味が著しく希薄化している。しかし、こうした表面的なラグジュアリー商法は長続きしないだろう。

最初のうちは斬新なマーケティングと華やかなパッケージングによって注目を集められても、実際の使用感や耐久性において期待を裏切れば、消費者は二度とその商品に手を出さなくなる。特に富裕層の間では、こうした「偽りのラグジュアリー」に対する批判的な目が年々厳しくなっている。彼らは「高いだけ」の商品ではなく、その価格に見合った本質的価値を求めているのである。

「流行り便乗ビジネス」という経営者ごっこ

トレンドサーフィンの危うさ

現代のビジネス界隈で特に目立つのが、いわゆる「流行り便乗型ビジネス」である。NFTバブルが到来すれば一斉にNFTビジネスへ参入し、メタバースが注目されれば即座にメタバース関連事業を立ち上げ、AIブームが来ればAIを冠した製品を次々と発売する。その他にも世の中には様々な「流行りモノネタ」が尽きず、彼らは自らを「トレンドに敏感な経営者」と称するが、実質的には「経営者ごっこ」に過ぎない場合が多い。

真の経営とは、トレンドに一喜一憂するのではなく、長期的な視点から事業の本質を見据え、着実に価値を積み上げていくことである。流行りのキーワードに便乗するだけのビジネスは、そのトレンドが終焉を迎えた途端に存在意義を失い、撤退を余儀なくされる。そして次なるトレンドを探し、同じサイクルを繰り返すのである。

社会的信用は得られているのか?

最も憂慮すべきは、このような「流行り便乗型ビジネス」が本当の意味で社会的信用が得られるのかという点である。顧客は一度や二度であれば騙されるかもしれないが、何度も同じパターンを目にするうちに、そのビジネスモデルの本質を見抜くようになる。

例をあげよう。ある「経営者」がビットコイン投資を熱心に勧め、その後NFT事業に鞍替えし、さらにはAIビジネスへと移行していくとき、彼の言説や事業への信頼性は徐々に低下していく。顧客は「彼は本当に私たちに価値を提供したいのか、それとも単に流行に乗って利益を得たいだけなのか」と疑念を抱くようになる。

そして、このような信用の欠如は、やがてビジネス全体の持続可能性を脅かす要因となる。「一時的に儲かればそれでよい」という姿勢は、結局のところ自らの首を絞めることにつながるのである。

ビジネスの本質|信頼関係の構築

長期的信頼関係の重要性

ビジネスの真の成功とは、一時的な高利益を上げることではなく、顧客との長期的な信頼関係を構築することにある。この信頼関係こそが、景気の変動や市場の浮き沈みにかかわらず、事業を持続させる原動力となる。

例えば、創業から100年以上の歴史を持つ老舗企業が不況期にも耐えうる理由は、彼らが築き上げてきた顧客との深い信頼関係にある。彼らは一時的なトレンドに左右されることなく、自社の強みを活かし、着実に価値を提供し続けてきた。そして、その姿勢が世代を超えた顧客の支持を獲得しているのである。

本質的価値提供の意義

長く続くビジネスを構築するためには、顧客に対して本質的な価値を提供し続けることが不可欠である。これは単に「安いものを高く売る」という浅薄な戦略とは一線を画す考え方である。

本質的価値とは、商品やサービスが顧客の生活を真に豊かにする度合い、つまり「顧客の人生にどれだけ貢献できるか」という観点から測られるべきものである。この視点に立つと、表面的なブランディングや一時的なトレンド便乗は、ビジネスの本質から大きく外れていることが明らかになる。

まとめ|真のビジネスとは何か

ビジネスの本質とは、社会に価値を提供し、その対価として対等な報酬を得ることにある。「安いものを高く売る」という表面的ブランディングの手法や、流行りに便乗するだけの経営スタイルは、この本質から逸脱している。

真の「仕事」とは、短期的な利益に目を奪われることなく、長期的な視点から顧客に本質的価値を提供し続ける存在である。そして、そのようなビジネスこそが、最終的には社会からの信頼を獲得し、持続的な成功を収めることができるのである。

ネット上で華々しく展開される「億り人」たちの言説には、確かに一時的な成功を収めるための巧妙な戦術が含まれているかもしれない。しかし、真に学ぶべきは、そうした一過性の手法ではなく、顧客との信頼関係を築き、本質的価値を提供し続けるという、ビジネスの根本原則なのではないだろうか。

今一度、私たちはビジネスの本質に立ち返り、「何のために」「誰のために」事業を行うのかを問い直す必要がある。それこそが、表面的ブランディングの虚飾を超えた、真のビジネスの姿なのである。