令和7年5月検針より電気料金が、また値上がりする。政府の補助金が令和7年4月で終了し、多くの家庭で電気代の負担が一層重くなることが確実となった。食料品や日用品の価格が軒並み上昇する中、生活インフラである電気料金までもが高騰を続けるのはなぜなのか。今回は、電力会社の経営実態と料金設定の仕組みに切り込み、この問題の本質に迫る。

政府補助金終了で再び襲いかかる「電気代ショック」

令和7年4月、多くの家庭に三たび「電気代ショック」が訪れる。これまで電気料金の高騰を緩和していた政府の補助金制度が終了するためだ。経済産業省の試算によれば、標準的な家庭で数百円程の負担増となる見込みである。

振り返れば、電気料金の高騰は突然始まったわけではない。2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、世界的なエネルギー価格の上昇が続き、日本の電力会社は「燃料費調整額」という名目で次々と料金を引き上げてきた。政府は一時的な措置として補助金を投入し、急激な値上げを抑えてきたが、その「緩衝材」が取り払われようとしている。

特に深刻なのは、この値上げが他の物価高と同時に進行していることだ。総務省の消費者物価指数によれば、食料品の価格は過去3年間で平均15%上昇。加えて水道料金やガス料金も軒並み値上げされ、家計を直撃している。電気料金の値上げは、この苦しい家計状況にさらなる打撃を与えることになる。

見えにくい「電気料金の仕組み」―― 消費者に不利な料金設計

電気料金の値上がりを理解するためには、その料金設計の仕組みを知る必要がある。電気料金は大きく分けて「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額」「再エネ賦課金」などで構成されている。

特に問題なのは「燃料費調整額」だ。これは燃料価格の変動を電気料金に反映させる仕組みで、原油や液化天然ガス(LNG)の価格が上昇すると自動的に電気料金が上がる。しかし、この仕組みには重大な欠陥がある。

燃料価格が上昇した場合、その影響はほぼ全額が消費者に転嫁される。一方で、燃料価格が下落した場合の恩恵は、完全には消費者に還元されない仕組みになっている。つまり、「上がりやすく、下がりにくい」料金体系なのだ。

さらに問題なのは、燃料費調整額の算定基準となる「平均燃料価格」の計算方法が複雑で、一般消費者には理解しづらいことだ。電力会社が公表するデータだけでは、本当に適正な金額なのかを検証することが難しい。

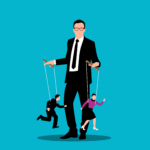

また、多くの電力会社は「規制料金」と「自由料金」という二重構造の料金体系を持っている。「規制料金」は政府の認可が必要だが、「自由料金」は電力会社が自由に設定できる。近年、多くの電力会社は消費者を「自由料金」のプランに誘導し、値上げのハードルを下げている。この「自由化」が実は消費者にとって不利に働いている皮肉な現実がある。

「再生可能エネルギー」は電気料金高騰の原因か

よく「電気料金が高騰しているのは再生可能エネルギーの導入が進んだから」という主張を耳にする。確かに「再エネ賦課金」は年々増加している。しかし、この主張には重要な誤解がある。

まず、日本の電源構成における再生可能エネルギーの割合は、2023年時点で約22%。先進国の中では依然として低水準にとどまっている。ドイツでは約46%、イギリスでは約43%が再生可能エネルギーだ。

また、太陽光発電や風力発電のコストは年々低下している。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)のデータによれば、太陽光発電のコストは過去10年で約85%低下した。現在では、新規に建設する発電所としては再生可能エネルギーが最も安価な選択肢となっている国も多い。

さらに、再生可能エネルギーへの投資が遅れると、長期的には電気料金がさらに高騰するリスクがある。化石燃料の価格は国際情勢に左右されやすく、安定性を欠く。再生可能エネルギーの導入を進めることは、将来の電気料金の安定化につながる可能性が高い。

電力会社は「再エネ賦課金」の増加を理由に、自らの値上げを正当化しようとしているが、本質的な問題は電力会社の経営効率や利益構造にあると言わざるを得ない。

家計を直撃する電気料金高騰 ―― 生活への影響

電気料金の高騰は、私たちの生活にどのような影響を与えるのだろうか。消費者庁の調査によれば、電気料金の値上げにより、約40%の世帯が「節電を強化した」と回答。また、約25%の世帯が「家電の使用を制限した」と答えている。

特に深刻なのは低所得世帯への影響だ。年収300万円未満の世帯では、光熱費が家計支出の約10%を占めるようになっており、電気料金の値上げは直接的な生活の質の低下につながっている。冬場にエアコンの使用を控え、健康被害が出るケースも報告されている。

また、電気料金の高騰は「エネルギー貧困」という新たな社会問題を生み出している。「エネルギー貧困」とは、適切な冷暖房や照明を利用できない状態を指す。厚生労働省の統計によれば、日本では約100万世帯が「エネルギー貧困」の状態にあるとされる。

さらに、電気料金の値上げは個人の家計だけでなく、中小企業の経営も圧迫している。特に飲食業や製造業など、電力消費量の多い業種では、電気料金の高騰が直接的なコスト増につながり、廃業に追い込まれるケースも少なくない。

これからの電気料金はどうなるのか ―― 将来予測と提言

では、今後の電気料金はどうなっていくのだろうか。短期的には、政府補助金の終了により、2025年4月以降、電気料金の大幅な上昇は避けられないだろう。特に、燃料費調整額の上限撤廃も検討されており、さらなる値上げの可能性も否定できない。

中長期的には、電力自由化がさらに進み、新電力と呼ばれる新規参入企業が増えることで、競争が活性化する可能性がある。しかし、新電力の多くは発電設備を持たず、大手電力会社から電力を調達しているため、根本的な料金構造の変革には至らない恐れがある。

本質的な解決策は、電力会社の経営の透明性を高め、不当な利益獲得を制限することだ。

- 電力料金の算定基準をより透明化し、消費者が理解しやすい仕組みにする

- 燃料費調整額の上限を設定し、過度な転嫁を防ぐ

- 電力会社の利益率に上限を設け、過剰な利益を消費者に還元する仕組みを作る

- 再生可能エネルギーへの投資を促進し、長期的なエネルギーコストの安定化を図る

- 低所得世帯向けの電気料金助成制度を拡充する

また、消費者側も「電力会社を選ぶ」という意識を持つことが重要だ。電力自由化により、消費者は電力会社を自由に選べるようになった。料金プランや企業の姿勢を比較し、適切な選択をすることで、電力会社間の健全な競争を促すことができる。

まとめ

最後になるが、一番問題なのは、電力会社が「公共インフラの担い手」という本来の役割を忘れ、「利益優先」の姿勢を強めていることではないだろうか。電気は私たちの生活に欠かせないものであり、その供給と料金設定には高い公共性が求められる。

今後、日本社会が持続可能なエネルギー社会を実現するためには、電力会社、政府、消費者がそれぞれの立場で責任ある行動をとることが必要であり、特に電力会社には、短期的な利益追求ではなく、長期的な視点でのエネルギー安定供給と適正な料金設定が求められる。

私たち消費者も、電気の使い方や電力会社の選択を通じて、この問題に関与していくことが大切だ。電気料金の高騰という困難な状況に直面しているからこそ、エネルギーの未来を真剣に考える時期に来ているのではないだろうか。