広がる「〇〇ガチャ」という言葉の危険性

若者の間で「〇〇ガチャ」という思考がすっかり馴染むようになった。スマートフォンゲームの課金システムから派生したこの言葉は、人生における様々な要素が、まるでランダムに与えられるガチャのように運任せであるという諦観的な世界観を表しています。特に「親ガチャ」という言葉は、自分の生まれた家庭環境が人生の成功や幸福を決定づけるという、極めて受動的な人生観を象徴しています。

この「ガチャ思考」は、単なる若者言葉ではなく、現代社会における深刻な他責思考の蔓延を示しています。自分の人生における選択や努力の意義を矮小化し、あらゆる結果を外部要因に帰属させようとするこの思考様式は、個人の成長や社会の発展にとって大きな障壁となっています。

本記事では、様々な「〇〇ガチャ」とは何か、なぜこうした思考が若者の間で広まっているのか、そしてこの他責思考の罠から抜け出し、自らの力で人生を切り開くためにはどうすべきかを深く掘り下げていきます。

現代社会に蔓延する「〇〇ガチャ」の種類と実態

親ガチャ|最も根深い宿命論

「親ガチャ」とは、自分の親の経済力、学歴、職業、育て方などが、自分の人生の可能性を決定づけるという考え方です。「親ガチャSSR(超レア)」に当たれば、裕福な家庭に生まれ、質の高い教育を受け、人脈も手に入り、人生は自動的に成功への道を歩むことができる。反対に「親ガチャN(ノーマル)」や「R(レア)」に当たってしまえば、経済的困難や教育機会の不足から、どれだけ努力しても這い上がれないという悲観的な見方です。

この考え方の最大の問題点は、家庭環境という確かに重要ではあるものの、唯一絶対の要因ではない一側面を過大評価し、個人の選択や行動の積み重ねという真の人生の本質を見失わせることにあります。親の経済力や教育環境が恵まれていない人でも、独自の道を切り開き成功した例は枚挙にいとまがありません。反対に、恵まれた環境に生まれながらも、自らの選択や努力を怠り、人生を棒に振った例も少なくありません。

国ガチャ|生まれた国で人生が決まるという思い込み

「国ガチャ」とは、生まれた国や地域によって人生の可能性や幸福度が決まるという考え方です。先進国生まれは「SSR」、発展途上国生まれは「R」や「N」というように、生まれた地域の経済力や安全性、教育水準によって自分の人生の価値が決まるという思考です。

しかし、グローバル化が進む現代において、国境を越えた移動や活動の機会は格段に増えています。インターネットを通じた知識やスキルの習得、リモートワークの普及により、物理的な場所の制約は以前より格段に小さくなっています。また、「豊かな国」に生まれたからといって幸福度が高いとは限らず、物質的豊かさと精神的充足は必ずしも比例しません。

顔ガチャ・体格ガチャ|外見至上主義の落とし穴

「顔ガチャ」や「体格ガチャ」は、生まれ持った容姿や身体的特徴が人生の成功や幸福を左右するという考え方です。SNSや動画配信サービスの普及により、外見の重要性が強調される現代社会において、この種のガチャ思考は特に若者の間で強く根付いています。

しかし、外見は人生における一要素に過ぎず、多くの場面において、知識、スキル、人間性、コミュニケーション能力などの方が重要です。また、外見的魅力の基準は時代や文化によって大きく変わり、普遍的な「SSR」などというものは存在しません。何より、自己啓発や努力によって磨かれた内面的魅力は、外見の印象をも大きく変えるものです。

才能ガチャ・知能ガチャ|能力決定論の誤謬

「才能ガチャ」「知能ガチャ」とは、生まれ持った才能や知能が、学業や職業での成功を決定づけるという考え方です。「頭の良さ」や「センスの良さ」が生まれつき決まっているという思い込みから、自己成長のための努力を放棄してしまう危険性をはらんでいます。

しかし、現代の神経科学や心理学研究は、脳の可塑性(変化する能力)を証明しており、努力や訓練によって能力は大きく向上することが示されています。「10,000時間の法則」に代表されるように、ある分野での卓越した能力は、生まれ持った才能よりも、持続的な努力と適切な練習方法に大きく依存します。また、最近では「複合的知能理論」のように、知能を単一のものではなく、様々な種類の能力の集合として捉える視点も広まっています。

就職ガチャ・恋愛ガチャ|人間関係の運任せ化

「就職ガチャ」は入社する会社や配属される部署、上司や同僚との相性が運に左右されるという考え方、「恋愛ガチャ」は出会いや恋愛対象との相性が運任せであるという考え方です。どちらも人間関係という複雑で双方向的な要素を、一方的な「当たり外れ」として単純化してしまう危険性があります。

実際には、就職先の選択や恋愛関係の構築は、単なる偶然ではなく、自分自身の価値観や行動パターン、コミュニケーション能力に大きく依存します。また、たとえ初期状態が理想的でなくても、関係性を育み、改善していく能動的な姿勢が、最終的な結果を大きく左右します。

ガチャ思考が蔓延する社会的・心理的背景

格差社会の現実と情報過多による比較の日常化

近年の経済格差の拡大は、「親ガチャ」のような考え方が広まる土壌となっています。実際に、親の経済力が子どもの教育機会に影響を与え、結果として所得格差が世代間で連鎖するという現象は、多くの研究で指摘されています。

さらに、SNSの普及により、かつてなら知りえなかった他者の「恵まれた生活」が日常的に目に入るようになりました。「インスタ映え」する華やかな生活と自分の日常を比較し、その差を「ガチャの当たり外れ」として解釈することで、自己肯定感の低下や無力感が生まれやすくなっています。

しかし、SNSに映し出される他者の生活は、多くの場合「ハイライト」に過ぎず、その裏にある努力や苦労、あるいは見せたくない現実は隠されていることを忘れてはなりません。

努力信仰の揺らぎと「頑張らない生き方」の台頭

日本社会では長らく「努力すれば報われる」という価値観が支配的でしたが、バブル崩壊以降の長期不況や雇用の不安定化により、この「努力信仰」が揺らいでいます。必死に努力しても報われない現実を目の当たりにした若者たちは、「どうせ努力しても無駄」「最初から決まっている」というニヒリズムに陥りやすくなっています。

また、「頑張らない生き方」を称揚する風潮も、ガチャ思考と親和性が高いでしょう。「無理して頑張るより、自分に合った範囲で生きる」という一見健全な主張が、極端になると「そもそも自分の可能性は限られているから努力しない」という諦めに変質することがあります。

自己責任論の反動としての他責志向

一方で、行き過ぎた「自己責任論」への反発も、ガチャ思考の背景にあります。1990年代以降、社会問題の原因を個人の責任に帰す傾向が強まりましたが、この考え方は個人の努力では解決できない構造的問題を無視しがちです。

このような極端な自己責任論への反動として、反対に「すべては運任せ」という他責思考に振れることで、自分を守ろうとする心理も働いています。失敗や挫折を「ガチャが悪かった」と外部要因に帰属させることで、自分の尊厳を守ろうとするのです。

デジタルネイティブ世代のゲーム的世界観

ガチャという言葉自体がゲーム用語であることからもわかるように、デジタルゲームに親しんで育った世代の世界観が反映されています。多くのゲームでは、キャラクターの初期ステータスや入手アイテムが運に左右される設計になっており、この経験が現実世界の解釈にも影響を与えています。

ゲームでは「リセット」や「リロール」(やり直し)が可能ですが、現実の人生にはそのような機能はありません。ゲームの論理を無批判に現実に適用する危険性を認識する必要があるでしょう。

ガチャ思考から抜け出す道|他責から自責へのパラダイムシフト

制約の中での主体性ー与えられた条件を最大限に活かす思考法

確かに、生まれ育った環境や身体的特徴など、自分ではコントロールできない要素は存在します。しかし、重要なのはそれらの制約をどう捉え、どう活かすかという主体的な姿勢です。

例えば、経済的に恵まれない家庭に育った場合でも、その環境で培われた倹約の知恵や忍耐力、工夫する能力は、人生の大きな糧となり得ます。また、一見不利に思える特性が、特定の分野では強みになることもあります。重要なのは、「何が与えられなかったか」ではなく、「与えられたものを何に使うか」という発想の転換です。

「確率思考」から「積み重ね思考」へー小さな選択の力

ガチャ思考の問題点は、人生を一回の大きな抽選のように捉えることにあります。しかし実際の人生は、日々の小さな選択と行動の積み重ねによって形作られていきます。

一日一時間の学習、週に三回の運動、丁寧な人間関係の構築など、小さくても一貫した行動を積み重ねることで、数年後には大きな差となって現れます。「コンパウンド効果」と呼ばれるこの原理は、短期的には目に見えにくいものの、長期的には驚くべき成果をもたらします。

「比較」から「自己基準」へー自分だけの成功の定義

SNSの時代に生きる私たちは、常に他者と自分を比較してしまいがちです。しかし、真の充実感は他者との比較ではなく、自分自身の成長や、自分が大切にする価値観に基づく生き方から生まれます。

「成功」の定義は人それぞれであり、高収入や社会的地位だけが成功ではなく、自分が情熱を注げる仕事に就くこと、良好な人間関係を築くこと、心身の健康を維持することなど、多様な価値があります。自分自身の価値観を明確にし、それに基づいた「自分だけの成功」を追求することが大切です。

「環境決定論」から「相互作用モデル」へー自分を形作る環境を選ぶ

環境が人に影響を与えるのは事実ですが、同時に人も環境を選び、形作っていくことができます。自分を高めてくれる本、成長を促してくれる人間関係、挑戦の機会を与えてくれる職場など、自分を取り巻く環境を意識的に選択していくことで、人生の軌道は大きく変わります。

また、オンラインコミュニティやSNSなど、物理的・経済的制約を超えて自分に合った環境にアクセスできる機会は、かつてないほど広がっています。重要なのは、与えられた環境を嘆くのではなく、能動的に自分の環境を選び、創り出していく姿勢です。

「運命論」から「成長マインドセット」へー能力は開発できるという信念

心理学者のキャロル・ドゥエックが提唱した「成長マインドセット」の概念は、ガチャ思考を克服する上で非常に重要です。これは、知能や能力は努力や適切な方法論によって成長させることができるという信念です。

対照的な「固定マインドセット」では、能力は生まれつき決まっていると考えるため、失敗を恐れ、挑戦を避ける傾向があります。一方、成長マインドセットを持つ人は、失敗を学びの機会と捉え、困難な課題にも積極的に取り組みます。

脳科学の進歩により、私たちの脳は生涯にわたって新しい神経回路を形成し続けることが明らかになっています。いわゆる「才能」も、適切な環境と努力によって育てられるものなのです。

未来を切り開く|ガチャ思考を超えた生き方

社会の構造的問題への認識と個人の主体性の両立

ガチャ思考を批判することは、社会の構造的不平等を無視することではありません。教育格差、経済格差、差別など、個人の努力だけでは解決できない社会問題は確かに存在します。これらの問題に目を向け、社会変革を求める声を上げることも重要です。

しかし同時に、「社会が変わるまで自分は何もできない」という受け身の姿勢ではなく、現状の中でも自分にできることを見つけ、一歩ずつ前に進む主体性が求められます。社会変革と個人の成長は、対立するものではなく、相互に支え合うものなのです。

多様な道の認識|「王道」幻想からの脱却

「良い大学→良い会社→幸せな人生」という単線的な成功モデルは、もはや現代社会には当てはまりません。キャリアの多様化、価値観の多様化が進む中で、人生の成功への道筋は無数に存在します。

伝統的なエリートコースを歩む人もいれば、起業家として新たな価値を創造する人、専門技術を極める職人、地域社会に根ざした仕事で充実感を得る人など、様々な生き方があります。「王道」を外れたことを「ガチャの外れ」と嘆くのではなく、自分だけの道を切り開く喜びを見出すことが大切です。

コミュニティと協働の力|孤立から連帯へ

ガチャ思考は、しばしば「自分一人では何もできない」という孤立感と結びついています。しかし、人間は本来、助け合い、学び合う社会的存在です。志を同じくする仲間との出会いは、人生の可能性を大きく広げます。

オンラインコミュニティ、勉強会、ボランティア活動など、共通の関心や目標を持った人々と繋がる機会は数多くあります。他者と協力することで、一人では成し遂げられない成果を上げることができるだけでなく、互いに刺激し合い、成長し合うことができるのです。

未来志向のナラティブ|「物語を書き換える」勇気

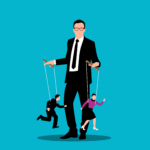

私たちは誰しも、自分自身について「物語」を持っています。「自分はガチャに外れた人間だ」という物語を抱えていれば、その物語に沿った行動を取り、結果を解釈するようになります。

しかし、この「物語」は書き換えることができます。過去の出来事や環境を「運命」として固定的に捉えるのではなく、「ここからどう成長するか」「この経験をどう活かすか」という未来志向の解釈に変えることで、人生は大きく変わる可能性があります。

まとめ|自分の人生は自分で創る

「ガチャ思考」が広がる背景には、経済格差の拡大やSNSによる比較の日常化など、現代社会特有の課題があることは確かです。しかし、そうした制約の中でも、私たちには選択肢があり、主体性があります。

生まれ持った条件や環境は確かに人生に影響を与えますが、それらは単なる「スタート地点」に過ぎません。そこからどのような道を歩むか、どのような人生を築くかは、日々の選択と行動の積み重ねによって決まっていくのです。

ガチャという言葉で人生を語ることは、自分自身の可能性を狭め、成長の機会を逃すことにつながりかねません。「何を与えられたか」ではなく「与えられたものから何を創り出すか」という発想の転換が、これからの時代を生き抜くための鍵となるでしょう。

自分の人生の主人公は他でもない自分自身です。運命の奴隷ではなく、自らの道を切り開く主体として生きることこそ、真の自由と充実感をもたらすのではないでしょうか。