2025年4月、東京都を中心に「カスタマーハラスメント防止条例」(通称ーカスハラ防止条例)が施行された。この条例は長年、接客業界で問題となってきた悪質な顧客による暴言や威嚇行為から従業員を守ることを目的としている。一見すると、当然の施策に思えるこの条例だが、消費者と企業の関係性に新たな課題をもたらす可能性も秘めている。

本記事では、カスハラ防止条例の概要と背景を詳しく解説するとともに、この条例が企業の姿勢や消費者の権利にどのような影響を与えるのか、そして今後両者がどのように健全な関係を構築していくべきかについて考察していく。

カスハラ防止条例とは何か|その内容と背景

カスハラ防止条例は、顧客による過度な要求や暴言、脅迫行為などから従業員を保護するための法的枠組みである。具体的には以下のような行為が禁止されている。

- 従業員に対する暴言、侮辱的発言

- 長時間にわたる不当なクレーム

- 脅迫行為や威嚇行動

- 性的嫌がらせや差別的言動

- SNSなどでの誹謗中傷や個人情報の拡散

条例に罰則はないが、悪質な暴言や傷害、脅迫行為については、現行の刑法により罰せられる。また、企業側の責務として従業員保護のためのガイドライン策定やカスハラに対応するための研修実施や相談窓口の設置などの対策にも努めなければならないとある。

条例制定の背景

この条例が制定された背景には、近年急増する悪質クレーマーの存在がある。調査によれば、接客業従事者の約78%が何らかの形でカスハラを経験したと回答している。特にコロナ禍を経て、マスク着用や消毒に関するトラブルが頻発し、従業員の精神的負担は限界に達していた。

さらに、SNSの普及により、ちょっとした接客ミスが拡散され、企業や従業員が不当なバッシングを受けるケースも増加していた。こうした状況を改善するため、まず東京都が先駆けて条例化に踏み切り、今後は全国的な広がりを見せることが予想されている。

増加するカスタマーハラスメントの実態

カスハラの実態を理解するため、いくつかの具体例を見てみよう。

事例1|飲食店での長時間クレーム

あるファミリーレストランでは、料理の提供時間が通常より10分ほど遅れただけで、2時間以上店員を捕まえて説教し続ける客がいた。営業終了時間を過ぎても帰ろうとせず、最終的には他の客全員が帰った後も居座り続けた。この間、新人の女性店員は立ちっぱなしで謝罪し続けることを強いられ、精神的ショックから退職するに至った。

事例2|コンビニでのポイントカードトラブル

ポイントカードの期限切れを店員に指摘されたことに激怒した客が、レジカウンターを叩きながら「お前のような無能な店員のせいで損をした」と大声で罵倒。周囲の客も見ている中で「お前を訴えてやる」「お前の家族の名前も知っているぞ」などと脅迫めいた発言を繰り返した。

事例3|SNSを介した拡散型ハラスメント

小売店で商品の不具合について説明を受けた客が、その一部始終を無断で録画。店員の名前と顔がはっきり映った動画をSNSに投稿し「この店員の対応が酷い」とコメントを付けて拡散した。事実とは異なる編集がなされていたにもかかわらず、該当店員は多くのネットユーザーから中傷を受け、うつ病を発症した。

これらの事例は氷山の一角に過ぎない。カスハラによる従業員の退職率は年々上昇しており、特に若年層の離職理由の上位を占めている。また、カスハラを受けた従業員の約40%がメンタルの問題を抱えるようになったという調査結果も出ている。

社会環境の変化とカスハラの関係

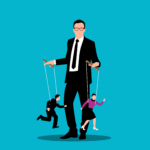

カスハラ増加の背景には、消費者意識の変化も関係している。「お客様は神様」という日本独特のサービス文化は、一部の消費者に過度な権利意識を植え付けてしまった。また、SNSの普及により「拡散すれば企業は謝罪する」という図式が定着し、些細な不満でも大きく拡散するケースが増えている。

さらに、現代社会のストレス増加や対人コミュニケーション能力の低下も一因とされる。日常生活での不満やストレスを、接客業という「反論しにくい立場の人」にぶつけるという心理メカニズムが働いているケースも少なくない。

条例がもたらす懸念|顧客の声は届くのか

企業の姿勢変化への懸念

カスハラ防止条例の施行は、確かに従業員保護という点では大きな前進だが、一方で企業側の姿勢にも変化をもたらす可能性がある。具体的には以下のような懸念が考えられる。

第一に、企業側のサービス改善意欲の低下である。これまで顧客からの厳しい指摘が、時にサービス向上のきっかけとなっていた側面は否定できない。条例の存在により「クレームはすべてカスハラである」という認識が広まれば、正当な不満や改善要望までもが封じ込められてしまう恐れがある。

例えば、ある電気製品メーカーでは、一人の顧客から寄せられた「高齢者には操作が複雑すぎる」という強い口調の指摘をきっかけに、シニア向け簡易操作モードを開発し、結果的に売上を大幅に伸ばした実例がある。このような建設的な意見が「クレーマー」のレッテルを貼られて無視されるようになれば、企業の成長機会も失われてしまう。

第二に、過剰防衛による顧客対応の硬直化である。訴訟リスクを恐れるあまり、企業が「マニュアル対応」に固執し、個々の状況に応じた柔軟な対応ができなくなる可能性もある。特に中小企業では、法務部門の不足から「念のため」という理由で顧客との対話自体を避ける傾向が強まるかもしれない。

「正当な不満」と「カスハラ」の境界線

この条例を適切に運用するための最大の課題は、「正当な不満表明」と「カスハラ」の境界線をどこに引くかという点だろう。

たとえば、以下のような場合はどうだろうか?

- 高額な商品に不具合があり、修理対応に納得できないため声を荒げた顧客

- サービス契約の解約に際し、複雑な手続きに苛立ちを示した顧客

- 接客態度に不満を持ち、マネージャーへの対応要求を繰り返した顧客

これらは文脈によっては「カスハラ」とも「正当な不満表明」とも取れる。条例の解釈が厳格になりすぎれば、消費者の正当な権利行使までもが制限される恐れがある。

特に懸念されるのは、この曖昧さを利用した企業側の「カスハラ認定」の乱用だ。「これ以上の対応はカスハラになりますので」という言葉で顧客の要求をシャットダウンする企業が増えれば、消費者の立場は著しく弱体化する。

健全な消費者・企業関係の構築に向けて

カスハラ防止と顧客の声の尊重を両立するために、企業側に求められる姿勢は以下のようなものだろう。

1. 明確なクレーム対応ポリシーの策定と公開

企業はカスハラと正当なクレームを区別する基準を明確にし、それを顧客にも公開すべきである。「どのような対応をし、どの段階でどのような措置を取るのか」が透明化されれば、顧客も自分の行動を調整しやすくなる。

2. 従業員教育の充実

感情的になった顧客への対応スキルや、建設的な対話を導くコミュニケーション技術を従業員に教育することが重要だ。カスハラを未然に防ぐための「エスカレーション管理」も効果的である。

3. 顧客フィードバックシステムの強化

不満を持った顧客が適切に声を届けられる多様なチャネル(アンケート、専用フォーム、SNS等)を整備し、そこに寄せられた意見に真摯に対応する姿勢を示すことが重要だ。このシステムが機能していれば、顧客が過度な行動に出る前に不満を解消できる可能性が高まる。

4. 透明性の確保と改善プロセスの可視化

顧客からの指摘を受けて実際に何が改善されたのかを公開することで、「声が届いている」という実感を顧客に与えることができる。この「フィードバックループ」が確立されれば、カスハラに至るケースも減少するだろう。

消費者側に求められる心構え

一方で、消費者側にも以下のような心構えが求められる。

1. 感情と要求の分離

不満や怒りの感情は自然なものだが、それをそのまま相手にぶつけるのではなく、「何を要求するのか」を冷静に伝える姿勢が重要だ。感情に任せた言動はコミュニケーションを妨げるだけでなく、自分の要求実現の可能性も下げてしまう。

2. 対話の姿勢

目の前の従業員は会社の代表ではあるが、多くの場合は決定権を持たない立場である。相手を人格として尊重し、共に問題解決を目指す「対話」の姿勢が建設的な結果をもたらす。

3. 適切なチャネルの選択

不満があれば、まずは企業の用意した公式チャネル(お客様相談窓口など)を通じて伝えることが効果的だ。SNSでの拡散や現場での長時間クレームは、問題解決よりも対立を深めるケースが多い。

4. 消費者としての権利と責任の理解

消費者には権利があると同時に責任もある。「クレームを言えば何でも通る」という考え方ではなく、「合理的な範囲での対応を求める」という姿勢が健全な消費者・企業関係を築く基盤となる。

今後の展望|共存共栄のための新たな関係性

カスハラ防止条例は、単に悪質クレーマーを取り締まるための規制ではなく、消費者と企業の関係を再定義する契機と捉えるべきだろう。

日本のサービス業界は長年「お客様は神様」という価値観に支配されてきたが、これからは「対等なパートナーシップ」へと移行していく必要がある。企業は顧客の声に耳を傾け、顧客は企業の立場も理解する。この相互理解と尊重が、真の意味での「顧客満足」と「従業員満足」を両立させる鍵となる。

一部の先進企業では、すでにこうした取り組みが始まっている。例えば、あるアパレル企業では「カスタマーボイスミーティング」を定期的に開催し、実際に不満を持った顧客と経営陣が直接対話する場を設けている。また、別のIT企業では「共創フォーラム」というオンラインプラットフォームを立ち上げ、サービス改善のアイデアを顧客と共に考える仕組みを作り上げた。

こうした取り組みにより、一方的なクレームではなく「共に良いサービスを作り上げる」という文化が醸成されつつある。カスハラ防止条例も、単なる規制ではなく、このような文化変革を後押しするものとして機能すべきだろう。

まとめ|バランスのとれた社会に向けて

カスハラ防止条例の施行は、長年の課題だった「悪質クレーマー問題」に対する一歩前進である。接客業従事者が安心して働ける環境づくりという点では、大きな意義を持つ施策だ。

しかし、この条例が「顧客の声をシャットダウンする免罪符」となってしまっては本末転倒である。企業の自己改善意欲を維持しつつ、従業員を不当な言動から守る。この微妙なバランスを取ることが、条例の成功に不可欠だ。

私たち消費者も、「自分の行動が相手にどう影響するか」を常に意識し、建設的なコミュニケーションを心がける必要がある。同時に、企業側には顧客の声に真摯に耳を傾け、サービス向上に活かす姿勢が求められる。

カスハラ防止条例を機に、消費者と企業の関係がより健全で成熟したものへと進化することを期待したい。それは、接客業で働く人々の尊厳を守りながらも、消費者の声が適切に届く社会。そんな「Win-Win」の関係構築こそが、この条例の真の目的であるはずだ。私たち一人ひとりが、その理想に向けて意識と行動を変えていくことが求められている。