家族という聖域が崩壊し始めている。血のつながりという、かつては揺るぎないと信じられていた絆が、今や取引可能な一つのサービスに変貌しようとしている。「家族じまい」という言葉は、単なる流行語ではない。それは、日本社会の深層で静かに、しかし確実に進行する構造的な変革の叫びなのだ。

昭和の家族像は、もはや幻想でしかない。誰かの親を介護することが美徳とされた時代は、完全に過去のものとなった。今、若い世代は家族との関係を、感情的な義務ではなく、冷徹な選択肢として捉え始めている。親との関係を完全に断ち切り、最後の面倒まで他人に委託する。そんな極端な選択を、もはや誰も非難できない社会になりつつあるのだ。

家族の定義が揺らぐ時代

日本の家族の形が劇的に変化している背景には、複合的な社会の変化がある。戦後の高度経済成長期に形成された「標準家族」のモデルが、もはや現代では通用しなくなっているのだ。かつては、親の面倒を見ることが子どもの当然の義務とされてきた。しかし、今日では個人の生活や幸せを最優先する価値観が強まり、家族との関係性も大きく変わってきている。

経済的な困難、慢性的なストレス、世代間の価値観の相違、そして深刻な家族内トラウマなど、家族関係を複雑にする要因は数多い。親の介護は、単なる身体的なケアではなく、精神的にも経済的にも大きな負担となっている。特に、自身のキャリアや人生の選択を制限されることへの不満や、幼少期からの心の傷によって家族との関係性を断つことを選択する若い世代が増えているのだ。

戦後の日本社会が築き上げてきた家族のモデルは、今まさに根本から揺らいでいる。かつての標準的な家族像は、専業主婦の母親、会社に献身的な父親、そして子どもたちという、実に単純で画一的なものだった。しかし、今日では働き方改革、ジェンダー平等、経済的不安定さが、その古い家族モデルを完全に塗り替えようとしている。

特に若い世代は、親からの経済的自立を望み、伝統的な家族の呪縛から解放されることを求めている。同居するという選択肢は、もはや当然ではなくなった。むしろ、自分自身の人生を最優先する生き方が一般的になりつつある。親の介護は、かつては家族の責任とされてきたが、今では社会全体で支えるべき課題として認識されつつある。

親子関係そのものも、大きく変化している。かつての上下関係や絶対的な信頼関係は崩壊し、よりフラットで対等な関係性が求められるようになった。親の言うことを無条件に受け入れるのではなく、互いを一人の人間として尊重し合う関係性が重要視されている。悪質な親の言動や、トラウマを与えるような家族環境から自分を守ることは、もはや恥ずかしいことではない。

経済的な側面も、家族の形を大きく変えている。非正規雇用の増加、結婚率の低下、晩婚化、そして子どもを持つことへの意識の変化は、従来の家族像を根本から揺るがしている。一人暮らしの若者、子どもを持たない夫婦、多様な家族の形が当たり前になりつつあるのだ。

血のつながりを超えた家族の形も、今や現実のものとなっている。選択できる家族、つながりを選べる関係性。そこには血縁という枠組みを超えた、新しいケアと愛情の形が生まれ始めているのである。

代行サービスの台頭|社会の分断か、解放か

「家族の最期」を完全に他人に委ねる。一体どれほど追い詰められた状況であれば、このような選択をするのだろうか。家族の面倒を有料サービスに託すという選択は、単なる冷たさではなく、現代社会が生み出した究極の生存戦略なのかもしれない。

介護疲れという言葉では到底表現しきれない、人生の深い苦悩がここにある。毎日24時間、年単位で続く介護は、家族の人生そのものを根本から奪い取ってしまう。キャリアの中断、経済的損失、心身の疲弊、人間関係の崩壊。介護は単なるケアの問題ではなく、その人の人生全体を飲み込む巨大な生活破壊装置とさえ言えるだろう。

特に深刻なのは、精神的トラウマを伴う家族関係だ。虐待、経済的搾取、感情的な抑圧など、表面化しにくい家族内の問題が、このようなサービスへのニーズを生み出している。幼少期から続く心の傷、回復不可能なほどに壊れた信頼関係。そこには、単純に「親を見捨てる」という言葉では片付けられない、複雑で深い事情が存在する。

興味深いのは、このサービスを利用する人々の多くが、実は深い罪悪感と葛藤を抱えているということだ。簡単に割り切れるものではなく、長い悩みと苦しみの末に選択する最終手段なのである。家族に対する責任感と、自分の人生を守りたいという本能の間で、彼らは常に激しい内なる葛藤と戦っている。

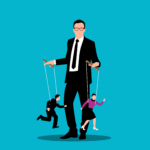

経済システムが、かつての血縁や感情的なつながりを、契約可能なサービスに変えつつある現実がある。血のつながりさえも、取引可能な一つの商品になりつつあるのだ。これは単なる冷たいビジネスモデルではなく、行き詰まった家族関係から生まれる究極の選択肢なのである。

同時に、このトレンドは日本社会の深刻な分断も象徴している。家族の絆が経済的な取引に置き換えられる瞬間、私たちは何を失おうとしているのだろうか。人間関係の最後の砦とも言える家族が、お金で解決できる問題になり始めているのだ。

しかし、これを単純に非難することはできない。むしろ、なぜこのようなサービスが生まれなければならなかったのか。社会が家族に押し付けてきた過剰な責任と、個人の幸福を奪う圧力こそが、このサービスを生み出した根本的な原因なのではないだろうか。

家族という概念が、今まさに根本から問い直されている。血のつながりを超えた、新しいケアと絆の形を私たちは模索し始めているのだ

社会システムの再構築が求められる

今の日本社会は、家族に対して不可能を強いている。介護という重荷を、ほぼ個人の責任に押し付け、十分なサポート体制を築いてこなかった。その歪みが、今まさに「家族じまい」という形で噴出しているのだ。

介護する側の人生が完全に犠牲になるような現状は、もはや持続可能ではない。平均介護期間は実に10年以上。仕事を辞め、キャリアを中断し、経済的な損失を背負い、心身ともに疲弊する。若い世代が最も輝くべき人生の時期に、親の介護によって人生の可能性を閉ざされていく。これは個人の問題ではなく、社会全体の構造的な課題なのだ。

介護をする家族への経済的支援は、現在のわずかな介護手当では到底不十分である。実際の介護コストの一部しかカバーできておらず、多くの家族が経済的に追い詰められている。介護休暇制度も、建前だけのものになっているケースが多い。実際に長期の休暇を取得すれば、キャリアへのダメージは避けられない。企業も、介護で休む社員に対して依然として冷ややかな目線を向けている。

メンタルヘルスケアの視点も決定的に欠けている。介護は単なる身体的なケアではない。精神的な消耗、孤独感、無力感との闘いでもある。しかし、介護者のメンタルヘルスをサポートするシステムは極めて脆弱だ。心理カウンセリングや、介護者同士がつながれる支援グループなど、実質的なサポート体制が圧倒的に不足している。

地域コミュニティの再構築も重要な課題である。かつての「向こう三軒両隣」のような相互扶助の精神を、現代的な形で蘇らせる必要がある。介護を家族だけの問題にせず、地域全体で支える仕組みづくりが求められる。専門家、近隣住民、行政が連携し、面的なケアネットワークを構築することが不可欠だ。

また、働き方改革と介護の両立を真剣に考えなければならない。フレックスタイムや在宅勤務、短時間勤務など、介護をしながら働き続けられる柔軟な労働環境の整備が急務だ。単に制度を作るだけでなく、企業文化そのものを変革していく必要がある。

最も根本的に変えるべきは、家族に対する社会の価値観だ。介護を個人の責任や美徳としてではなく、社会全体で支えるべき公共的な課題として捉え直す必要がある。血のつながりを超えた、新しいケアと支え合いの形を模索しなければならない。

税制面での支援、介護保険制度の抜本的な見直し、介護人材の待遇改善など、多角的なアプローチが求められる。一人一人が尊厳を持ち、自分らしい人生を選択できる社会。それが私たちが目指すべき未来なのだ。

まとめ

「家族じまい」という言葉は、決して家族への否定や拒絶を意味するものではない。むしろ、硬直化した従来の家族の概念から解放され、より柔軟で健全な人間関係を模索する社会の変革の兆しと捉えるべきだろう。

血のつながりを超えた、新しいケアと絆の形を私たちは模索している。一人一人が自分らしく生き、互いを尊重し合える社会。それが21世紀の私たちが目指すべき理想の姿なのではないだろうか。