2000年代初頭から日本社会に現れた「キラキラネーム」。一般的に、読みにくい漢字の組み合わせや、独自の読み方を当てた名前、アルファベットや記号を含む名前などを指す言葉として定着しました。比較的穏やかなものから、独創的なものまで、その範囲は多岐にわたります。

かつては「DQNネーム」とも呼ばれ、揶揄の対象となることも少なくありませんでした。しかし、2025年現在、そうした名前を持つ子どもたちが成人を迎え、社会に出る年齢になりました。彼らは実際にどのような経験をし、どのような課題に直面しているのでしょうか。

本記事では、キラキラネームの誕生背景から、当事者たちの声、そして社会全体への影響まで、多角的に検証していきます。

キラキラネーム誕生の社会的背景 | なぜ親たちは「個性的な名前」を選んだのか

個性尊重社会への反応

1990年代後半から2000年代にかけて、日本社会は「個性重視」の価値観へと大きく舵を切りました。「みんなと同じ」よりも「自分らしさ」が尊ばれる風潮の中、子どもの名前もまた、その個性表現の手段となったのです。

「他の子と区別がつく名前を」「将来グローバルに活躍できるように」「特別な存在だと実感できるように」—こうした親心が、従来の命名法則を超えた名前づけを促進しました。

メディアの影響と消費社会

同時期、インターネットの普及やメディアの多様化により、芸能人の子どもの名前や海外の名前が容易に知られるようになりました。また、少子化の進行により「子どもは家族の宝」という認識が強まり、名前に「特別感」を求める親が増加したのです。

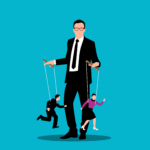

一方で、消費社会の成熟は「子どもも一種のステータスシンボル」という風潮を生み出したのではないかと考えます。子どもの名前が親のセンスや価値観を表す「ブランド」のような役割を担うようになったとも言えるかもしれません。

伝統からの解放と反動

戦後日本の急速な近代化は、家族制度や地域共同体の弱体化をもたらしました。かつては家長や年長者が命名に関与し、祖父母の一字を取り入れるなどの伝統がありましたが、核家族化の進行とともに、そうした慣習から解放された若い親たちが自由に名前を選ぶようになったのです。

この「伝統からの解放」は、逆説的に新たな社会的圧力を生み出しました。「個性的であるべき」「特別であるべき」という価値観が、キラキラネームの流行を後押ししたと考えられます。

キラキラネームがもたらした社会変化 |命名文化の転換点

名前に対する価値観の変化

キラキラネームの流行は、日本人の命名文化に大きな変革をもたらしました。江戸時代以前は通字(親から子へ一字継承する習慣)が一般的でしたが、現代では「その子だけの特別な名前」が重視されるようになりました。

さらに、名前の音の響きや印象が重視されるようになり、漢字の本来の意味よりも「読み」が優先される現象も顕著になりました。これは日本語の特性を活かした新たな命名文化の誕生とも言えるでしょう。

法制度への影響

キラキラネーム問題は、法制度にも影響を与えました。2004年には、戸籍法施行規則が改正され、子の名に使用できる文字が拡大されました。一方で、明らかに不適切な名前については市区町村の窓口でチェックする体制も強化されています。

しかし、何が「不適切」かの判断基準は曖昧で、地域によって対応が異なるケースも見られます。名前という極めて個人的な領域と公共性の境界線をどこに引くべきか、議論は続いています。

国際比較から見る日本の命名文化

実は「個性的な名前」の流行は、日本だけの現象ではありません。アメリカでは「ユニーク・ネーム」として、独特のスペルや新造語的な名前が増加しています。また韓国でも「外来語由来の名前」や「漢字の新しい組み合わせ」が人気です。

しかし日本の特徴は、同じ漢字でも読み方を自由に設定できる言語的特性を活かした点にあります。これは他国には見られない独自の現象と言えるでしょう。

親の「思い」と子の「現実」 – 意図せざる重荷

名前に込められた過剰な期待

キラキラネームの背景には、多くの場合、親の深い愛情と大きな期待があります。「輝く存在になってほしい」「世界で活躍してほしい」「特別な人生を歩んでほしい」そうした願いが名前に込められているのです。

コミュニケーションギャップ

興味深いのは、多くの親が「子どもが名前で苦労するとは思わなかった」と語る点です。ある母親は「娘に名前をつけたとき、特別な存在になってほしいという気持ちだけで、彼女が毎日名前の読み方を説明する苦労をすることまで想像していなかった」と振り返ります。

この親子間のコミュニケーションギャップは、世代を超えた価値観の相違が現れています。親世代の「個性的であることが良い」という価値観と、子世代の「調和や所属感の重視」が対立するケースも少なくありません。

子どもの権利としての「名前」

こうした状況を踏まえ、近年では「名前は親の自己表現の場ではなく、子どもの一生の権利である」という認識が広がりつつあります。国連の「子どもの権利条約」でも、子どもの名前を持つ権利が明記されていますが、その内容についての議論は各国で続いています。

日本でも「名付けは親の自由」と「子どもの利益」のバランスについて、より開かれた対話が必要かもしれません。

これからの「名付け」を考える|過去の教訓から未来へ

「読みやすさ」と「個性」の両立

キラキラネーム世代の経験から学べることは多くあります。当事者たちの声から浮かび上がるのは、「読みやすさ」と「個性」のバランスの重要性です。

社会の寛容性を高める

一方で、多様な名前を受け入れる社会の寛容性を高めることも重要です。キラキラネームを理由にした差別や偏見は、決して容認されるべきではありません。

興味深いことに、Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)は、前の世代に比べて名前の多様性に対する寛容度が高いという調査結果もあります。彼らの中には「名前より人柄」という価値観が浸透しつつあるようです。

デジタル時代の名付け

さらに、デジタル社会の進展も名付けに影響を与えています。SNSのアカウント名や検索のしやすさを考慮した名前づけも増えています。逆に「独自性が高すぎる名前は、オンライン上で特定されやすい」というプライバシーの懸念も出てきました。

AI時代の名付けは「機械可読性」と「人間らしさ」の両立が求められるかもしれません。

まとめ|名前は「贈り物」であり「責任」である

キラキラネームという風潮は、命名トレンドを超えて、日本社会の価値観の変遷、親子関係、個人のアイデンティティ形成など、多くの側面に影響を与えてきました。

当事者たちの声に耳を傾けると、名前に対する両価的な感情が浮かび上がります。「苦労したけれど、この名前が自分自身」という受容と、「もっと普通の名前だったら」という複雑な思いが共存しているのです。

名前は親から子への最初の贈り物であると同時に、その子が一生背負っていくアイデンティティの核でもあります。だからこそ、「親の自己表現」と「子の将来の利益」のバランスを慎重に考える必要があるのではないでしょうか。

未来の親たちへ、キラキラネーム世代の経験は貴重な教訓を教えてくれています。名前は流行ではなく、その子の人生を見据えた長期的な視点で選ばれるべきものなのかもしれません。そして社会全体も、多様な名前を持つ人々を受け入れる寛容さを育んでいく必要があるでしょう。