権限委譲とは何か?|経営者が知るべき本質的な定義

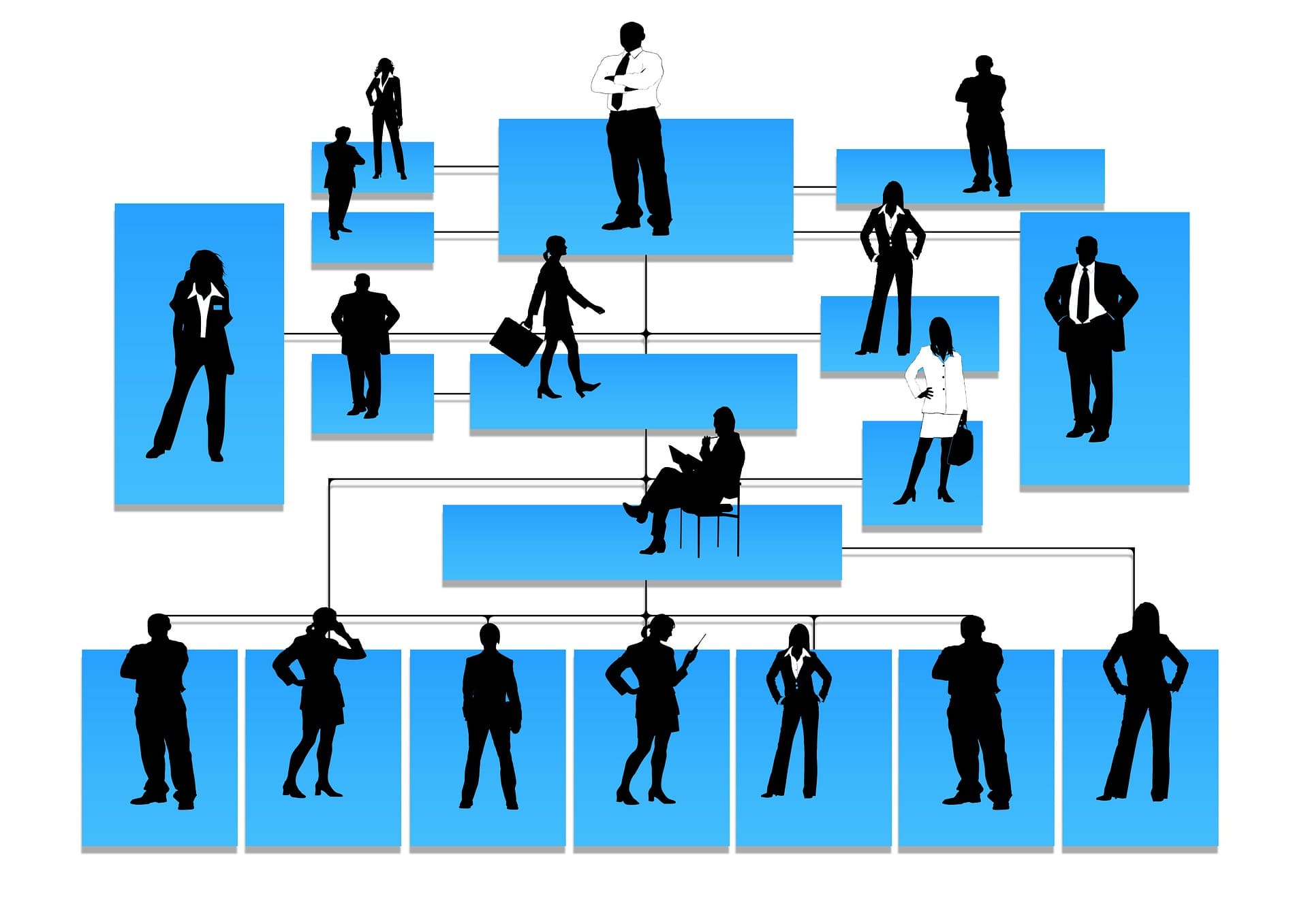

権限委譲とは、経営者や上司が持つ決定権や実行権の一部を部下に移譲することである。しかし、この一見シンプルな定義の裏には、組織運営の根幹を揺るがす重要な意味が隠されている。

多くの経営者が勘違いしているのは、権限委譲を「仕事の振り分け」や「責任の押し付け」だと捉えていることだ。真に委譲するとは、部下が自らの判断で行動し、結果に対して責任を持てるよう、必要な権限と情報、そして支援を与えることである。言い換えれば、部下を一人前の経営判断者として育成する戦略的な投資なのだ。

権限委譲の本質を理解するためには、「権限」と「責任」の関係性を明確にする必要がある。権限なき責任は部下を苦しめ、責任なき権限は部下を甘やかす。両者のバランスが取れた状態でこそ、権限委譲は組織に真の価値をもたらすのである。

今のビジネス環境では、市場の変化スピードが加速し、顧客ニーズの多様化が進んでいる。このような状況下で、すべての判断を経営者一人が下すことは現実的ではないが、組織の機動力を高め、競争優位を確保するための必須戦略となっているのだ。

権限委譲がもたらす絶大なメリット|組織力向上の5つの効果

権限委譲が組織にもたらすメリットは多岐にわたる。

①意思決定スピードの劇的な向上

現場に近い管理者が迅速に判断を下せるようになることで、市場機会を逃すリスクが大幅に減少する。例えば、顧客からのクレーム対応において、現場の管理者が即座に解決策を提示できれば、顧客満足度の向上と問題の早期解決が同時に実現される。

②経営者自身の時間創出

日常的な判断業務から解放された経営者は、より戦略的で長期的な課題に集中できるようになる。新規事業の検討、競合分析、将来ビジョンの策定など、本来経営者が注力すべき領域に時間を割けるのだ。

③部下の成長促進効果が期待

権限を与えられた部下は、自らの判断で行動する機会を得ることで、問題解決能力や責任感が飛躍的に向上する。失敗を恐れずに挑戦する姿勢も身につき、将来の幹部候補として成長していくのである。

④組織全体のモチベーション向上

権限委譲により、従業員は自分の意見や判断が尊重されていると感じ、仕事に対する主体性とやりがいが増大する。この効果は組織全体に波及し、離職率の低下や生産性の向上につながる。

⑤リスク分散効果

経営者一人に判断が集中している組織は、その人物に何かあった際の事業継続リスクが高い。権限委譲により複数の判断者を育成することで、組織の持続可能性が格段に向上するのである。

落とし穴はあるのか?|組織崩壊を招く5つの危険要因

権限委譲は多大なメリットをもたらす一方で、やり方を間違えると組織に深刻な損害を与える諸刃の剣でもある。最も危険な落とし穴の一つが、権限委譲の名を借りた「責任放棄」である。経営者が部下に権限だけを与えて、必要な指導やサポートを怠ると、部下は混乱し、組織は方向性を見失う。

二つ目の危険要因は、権限と責任の範囲が曖昧なことだ。「どこまでが自分の判断で決められるのか」「失敗した場合の責任は誰が取るのか」が不明確だと、部下は保身に走り、結果的に判断を避けるようになる。これでは権限委譲の意味がない。

また、能力不足の部下への無謀な権限委譲が挙げられる。適切なスキルや経験を持たない部下に重要な権限を与えることは、組織にとって致命的な損失をもたらす可能性がある。顧客との重要な契約交渉や大型プロジェクトの管理など、失敗が許されない業務では特に慎重な判断が必要だ。

コミュニケーション不足による情報が分断されてしまうことも危険である。権限委譲後に部下の状況を把握せず、必要な情報共有を怠ると、組織内で重複作業や矛盾する判断が生じる。結果として、顧客満足度の低下や内部効率の悪化を招くのだ。

そして、権限委譲した後の評価・フィードバック体制の不備が組織崩壊の原因となることもある。部下の判断や行動を適切に評価し、改善点を指導する仕組みがなければ、同じ過ちが繰り返され、組織全体の質が低下していく。

成功する5つのステップ|戦略的アプローチ実践法

効果的で、組織をより高いレベルを保持出来るような権限委譲、これを実現するためには、段階的で戦略的なアプローチが不可欠。

1

2