近年、働き方改革の波や、多様性の波に乗って急速に普及が進む、いわゆる「スキマバイト」。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方として注目を集めるこの新しい雇用形態は、果たして私たちの労働環境にどのような影響をもたらしているのだろうか。今回の記事では、スキマバイトの持つ可能性と課題について、多角的な視点から検証していく。

スキマバイトがもたらす革新的な働き方

スマホアプリを中心としたデジタルの進化により、従来の固定的な勤務形態から解放された新しい働き方が次々と生まれている。その代表格とも言えるスキマバイトは、まさに現代社会が求める柔軟な労働形態を具現化したシステムである。

働く側にとって、スキマバイトの最大の魅力は、自分のライフスタイルに合わせて仕事を選択できる自由度の高さにある。育児や介護との両立を図りたい人々、副業として収入を得たい会社員、学業との両立を目指す学生など、多様なニーズを持つ人々にとって、まさに理想的な働き方を提供している。

一方、企業側にとっても、人手不足対策や繁忙期の人員確保、急な欠員補充など、従来の雇用形態では対応が難しかった課題を解決する手段として、スキマバイトは大きな可能性を秘めている。必要な時に必要な人材を確保できる柔軟性は、企業の経営効率化に大きく貢献している。

見過ごせない課題ーキャリア形成の観点から

しかしながら、この一見理想的に見えるスキマバイトにも、無視できない課題が存在する。特に深刻な問題の一つに、働く人々のキャリア形成における問題であると考える。

断片的な仕事を繰り返すスキマバイトでは、特定の職種や業界における専門性を培うことが困難である。確かに、様々な職場を経験することで広く浅い知識は得られるかもしれない。だが、それは必ずしも本人の市場価値向上やキャリアアップには直結しない。

また、正社員としての就職を目指す場合の若者にとって、スキマバイトでの就労経験は、必ずしもプラスの評価につながらない可能性があるのではないだろうか。極端な例では、こうしたワークライフをメインとしてきた求職者がいたとすると、企業の採用担当者からは、「継続的な就労経験がない」「責任ある業務を任されていない」といった指摘を受ける可能性も否定できない。少なくとも、筆者が雇用する立場の人間なら、正味の話、不安を抱く。

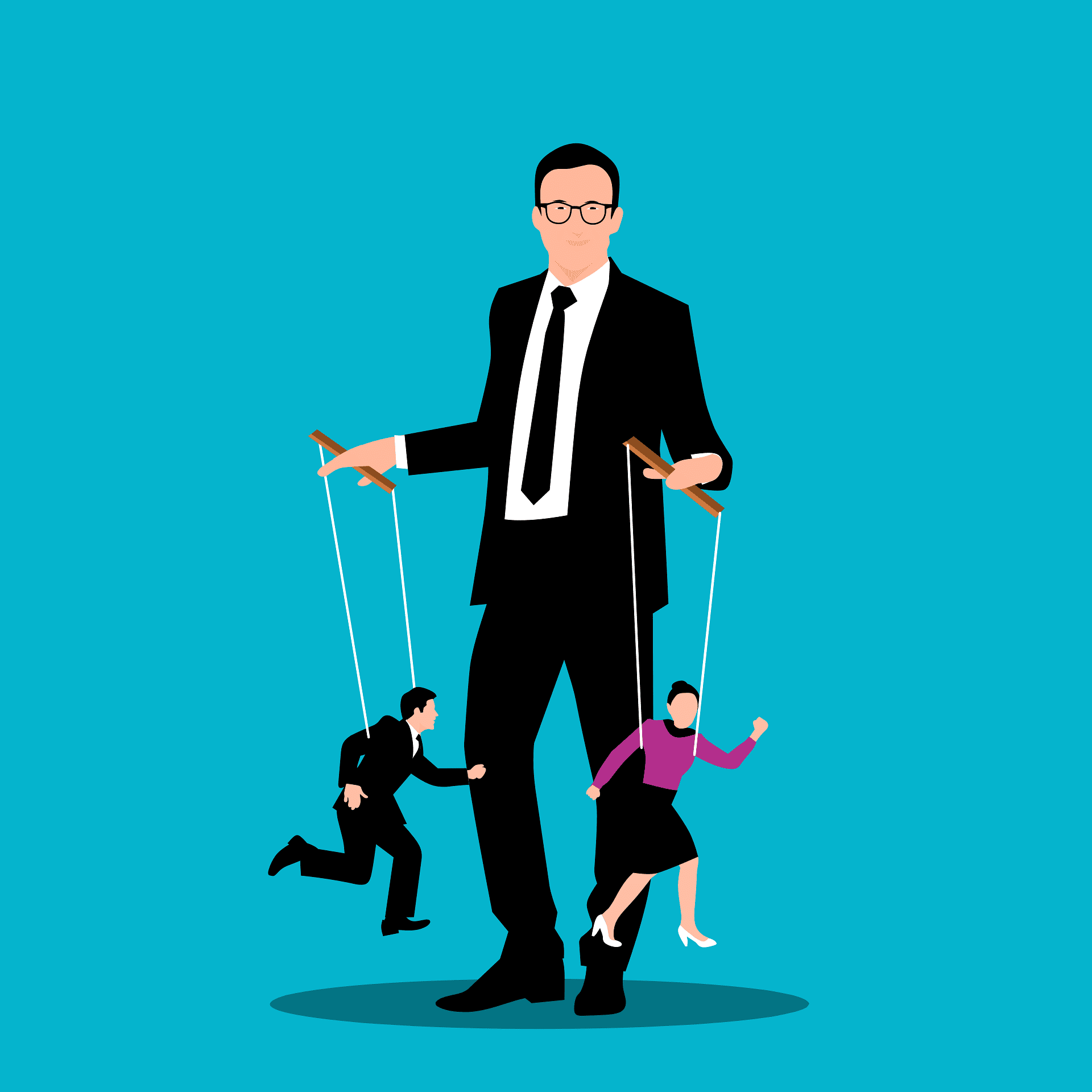

不安を抱くという点においては、このスキマバイトが組織の中で慣例化し、やがて責任あるポジションの業務をやらせた場合に何が起こるか?仕事の質、モノの質は確実に下がる。何より仕事の価値が下がるだろう。なぜなら、働く人間にとってその組織への貢献意欲は皆無であり、組織がそれを求めるのも違う。

潜在的なリスクー労働環境の質的低下?

さらに懸念されるのは、労働環境の質的低下である。近年の報道にもあった「闇バイト問題」により、求人プラットフォーム界隈ではその後の対策が打たれたようではあるが、多様化する働き方が内包する危険性、怪しい求人を今後も注視していく必要がある。

また短期的な関係性に基づく雇用形態では、企業側の労務管理はしっかり行き届いているのだろうか。アプリ側に責任がないとすると、結局のところ労働者の権利が十分に守られない事態が発生する可能性はある。また、それに伴い、仕事に対する責任感や帰属意識の希薄化は、サービスの質の低下にもつながるのは前項のとおり。

企業側にとっても、常に変動する労働力に依存することは、組織の安定性や業務の継続性という観点から見れば、決して望ましい状況とは言えないだろう。

持続可能な働き方を目指して

ここで強調しておきたいのは、本記事はスキマバイトという働き方そのものを否定するものではないということである。むしろ、この新しい雇用形態が持つ可能性を最大限に活かしながら、同時に存在する課題にも真摯に向き合う必要性を指摘したい。

今後、さらなる働き方改革が進む中で、スキマバイトは確実に一つの選択肢として定着していくだろう。しかし、それを単なる人手不足解消の手段や、安易な収入確保の方法として捉えるのではなく、働く人々の将来を見据えた持続可能な仕組みとして発展させていく必要がある。

そのためにはまず、スキマバイトで働く人々のスキルアップやキャリア形成を支援する仕組みの構築である。単発の仕事であっても、それが将来のキャリアにつながるような教育研修プログラムの提供や、正社員への転換機会の見える化や、確保などが求められる。

次に、適切な労務管理と労働者保護の体制整備である。デジタルを活用した勤怠管理や、労働条件の透明性確保、適切な報酬設定など、働く人々の権利を守る取り組みを強化する必要がある。

さらに、企業側においても、スキマバイトを単なるコスト削減の手段としてではなく、多様な人材の活用による組織の活性化という視点で捉え直すことが重要である。

まとめーバランスの取れた働き方の実現に向けて

スキマバイトは、確かに現代社会が直面する様々な課題に対する一つの解決策となり得る。しかし、それを無批判に受け入れ、推進することは適切ではない。

働く人々の将来性や権利を守りながら、企業の生産性向上も実現する。そのバランスの取れた働き方を模索していくことこそが、今求められているのではないだろうか。

スキマバイトという新しい雇用形態は、まだまだ発展可能性を秘めている。その可能性を最大限に引き出しながら、同時に存在する課題を一つ一つ克服していくことで、真に価値のある働き方として確立されていくことを期待したい。